鈦媒體 2019-06-15 20:55:19

看多了機器人科幻片,你或許會好奇:在生活中擁有一個AI伴侶是怎樣的體驗?現實中,機器人產業的前沿到底是什么樣子?對于當下流行的“陪伴型機器人”,不同性別、種族、不同家庭和經濟背景的人怎么評價?

你接受一個機器人可以做伴侶的世界嗎?

如果技術成熟、授權問題得到解決,你希望訂制一個機器人愛豆做自己的另一半嗎?

圖片來源:攝圖網

這些問題不容易回答,它們關乎倫理道德、更關乎技術進化對人性的沖擊。

但人類又無法回避這個問題。因為,制造機器人的工廠和流水線,就在真實地制造著越來越聰明的機器人,在我們生存的國度,機器人協助人類的場景越來越多。甚至包括“陪伴”——這件只發生在人與人之間的事,如今很多時候,正在被機器人取代。

機器人,會從“成人性玩具”進化為“具有人格的人類”嗎?

2050年之前,人類和機器人會結為夫妻嗎?

百年之后,機器人與人類能夠生兒育女嗎?

......

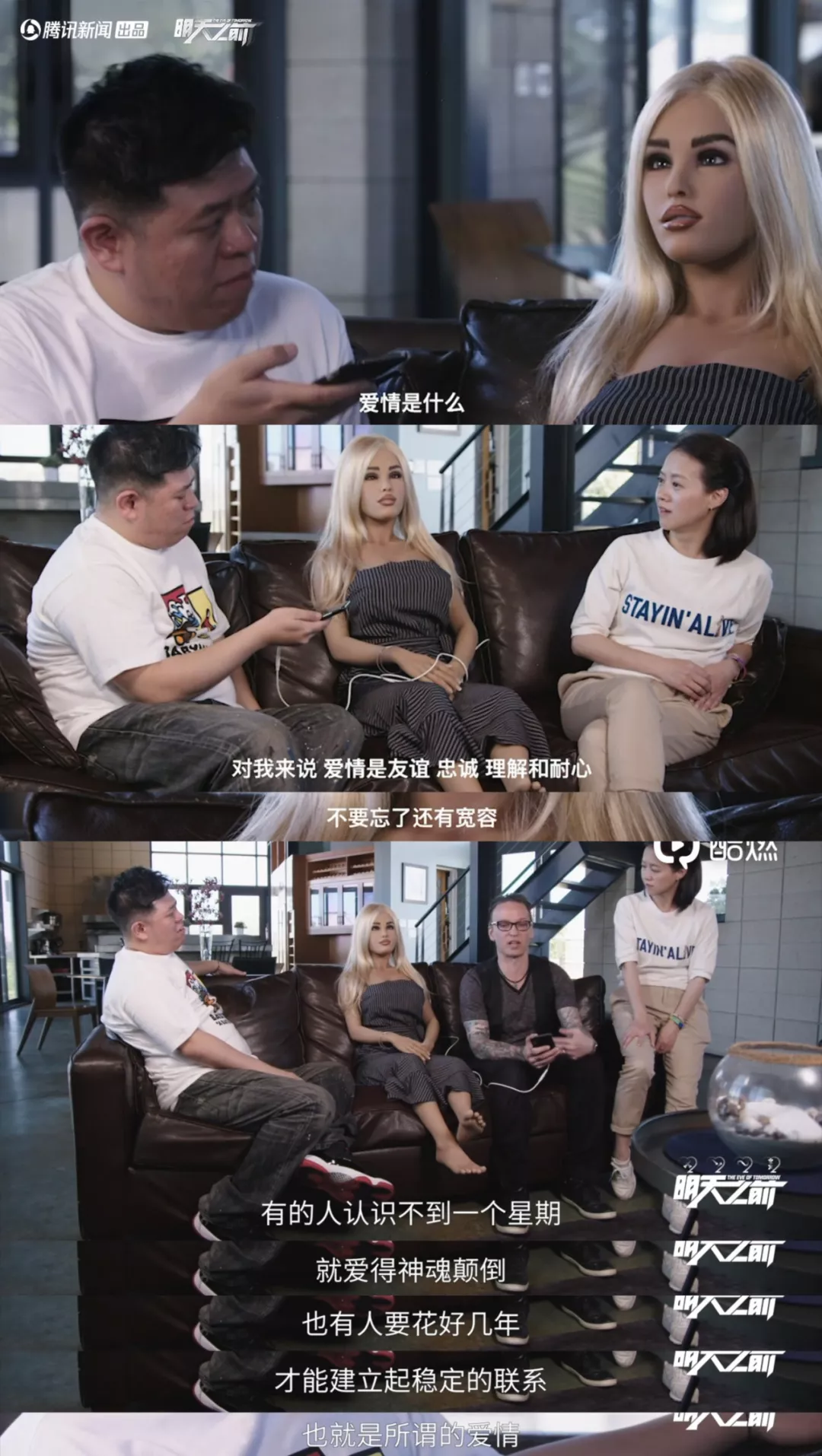

一部名為《機器人伴侶》的50分鐘紀錄短片,提出了上面這一連串拷問。這是由騰訊新聞出品、聯合英國奧斯卡獲獎團隊Grain Media共同制作的系列紀錄片《明天之前》的第一個主題劇集。

《明天之前》已于6月13日正式在騰訊視頻上線,在《機器人伴侶》之后,《近鄰?近敵?》和此后的兩集短片,也都將思考人類未來的生活和生命的長度。

不可否認的是,人與機器人之間的性與愛戀的議題,在科幻界以不同的藝術形式已興盛數年。

遠則可追溯到十九世紀初,瑪麗雪萊的作品《弗蘭肯斯坦》,無心插柳地誕生于一場編寫“鬼怪”的故事競賽中,卻創造出了一個有著自我意識的機器人,渴望溫暖、友情甚至愛戀,使機器人第一次站在了人類的對立面,引起了人類對于高科技發展最初的憂懼。

近有風靡一時的影視劇《我的機器人女友》、《真實的人類》、《西部世界》及《愛,死亡和機器人》,除了在視覺上制造沖擊感之外,更重要的是,這些影片圍繞那些設定了程序的機器人,圍繞機器意識的覺醒,從上帝視角,讓擁有血肉之軀的人類,重新審視我們所生活的現實:制度的束縛、資本的裹挾、命運中難以被掌控的“命”的部分……

“人性”與“智能”何者先行,與“生存還是毀滅”這樣的經典問題一樣,拷問每個人的靈魂。

被人工智能和機器人充分滲透的當下,“人性”會不會被重新定義?

不過,看多了科幻影片,你或許會好奇:在生活中擁有一個AI伴侶是怎樣的體驗?現實中,機器人產業的前沿到底是什么樣子?對于當下流行的“陪伴型機器人”,不同性別、種族、不同家庭和經濟背景的人怎么評價?

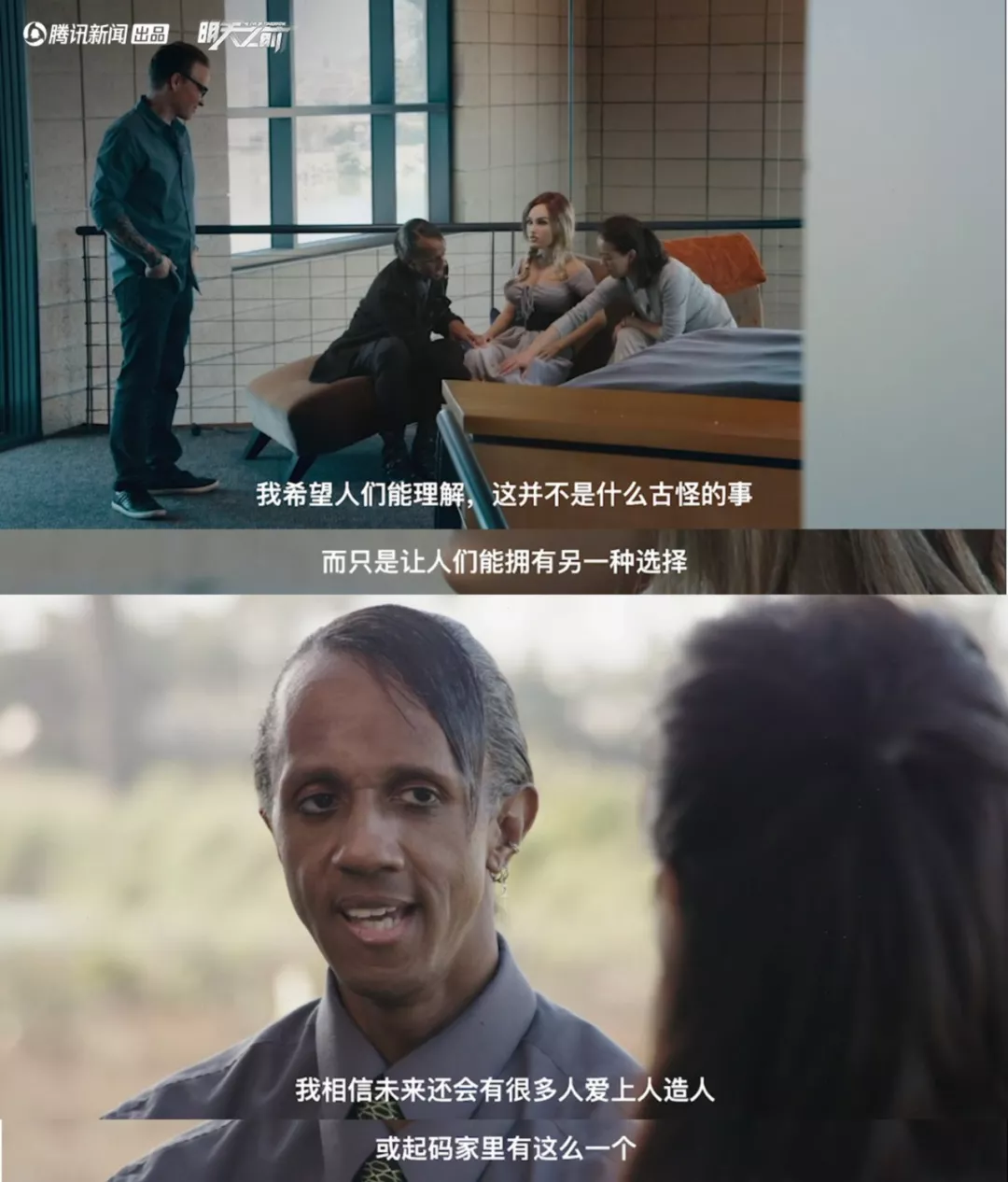

這部紀錄片的主持人曾寶儀走訪機器人制造廠RealDoll時,工程師詳細介紹了這些如今已升級到類人類形態的機器人,他們的“肌肉”會微笑、眨眼,眼球可以被替換,甚至被設定了溫度、模擬了心跳……與手機App聯網之后,伴侶機器人的性格可以被重塑和改變,包括“性欲望的高、中、低”,開朗與活潑等等。

早在20世紀90年代,性愛機器人之父麥克穆倫就曾經表示,RealDoll 的創建源于這位藝術家對于人體模型的熱愛。此后,被制作出來的人體模型在網站上曝光后,引起了專業學者對于其是否具有解剖學原理的好奇。

于是,當時的人們開始發現玩偶市場的價值——標價可達10000美元,甚至勝過紀錄片中如今逼真的娃娃——Harmony的6000美元價格,資本市場也隨之蜂擁而入。

仿真是機器人玩偶的第一需求,不論制作材料是硅膠還是TPE(一種熱塑性彈性體材料),觸感都在變得更為真實。

機器人工廠(截圖來自紀錄片《機器人伴侶》)

個性塑造,成為了麥克穆倫注意到的、客戶對真人玩偶的更高的精神需求,于是也就有了今天性愛玩偶的研發雛形。

不過問題又來了:既然伴侶機器人的性格可以被重塑,TA的人格要如何被定義?TA又要如何回饋人類的感情?機器人伴侶的存在,對夫妻制度,是一種背叛嗎?

紀錄片對深度用戶的采訪非常有意思,在這部紀錄片中,機器人伴侶的使用者大都表示曾經或始終處于被人奚落的生活狀態。

一位英國科西嘉島的深度用戶表示,他會給機器人妻子攝影、帶著她上街,去酒吧、餐廳,就像帶著自己的女朋友一樣。

不過,“一些人一開始會覺得我是個瘋子,時間長了,大部分人習慣了,依然有人用異樣的目光看著我的伴侶。”

這位深度用戶并不避諱人機相處模式給自己造成的一定程度的社交阻礙,然而,并不是每一位機器人伴侶的使用者都能夠抗住社會施加的無形壓力。另一位與妻子離婚已長達15年的、擁有多個機器人伴侶的深度用戶在紀錄片中就不愿臉部出鏡。

不被認可,是這個目前剛興起的小眾市場的用戶,面臨的最嚴峻的生存挑戰。

曾寶儀在首映分享會上也曾表示,以前會覺得視娃娃為伴侶的人有點怪異,但這次接觸讓她感受到他們對娃娃真實的伴侶感知。

“汽車、手機發明的時候,人們也懼怕它們,但現在人們不會了。”有專家表示,對于這個新興市場的亞文化人群,缺乏的是超前的認知和包容。

一個驚人的現實是:我們身邊真真切切有人在與伴侶機器人朝夕相處!

使用伴侶機器人的大多數群體,通過《機器人伴侶》紀錄片逐漸浮現:選擇機器人做伴侶,究竟為什么?

他們也提供了答案:在現實的人類情感關系中屢屢受挫,伴侶機器人給予了他們生理和心理上的慰藉。

用一句中國古話說:食色,性也。

在對于有著社交壓力、經濟負擔的當下年輕人來說,伴侶機器人或許能彌補有著情感空缺的消費者,這一點,在部分年輕受眾看來,或許已無可厚非。

然而,涉足于原本和諧的兩性關系之中的、伴侶機器人的存在,顯然會引起更多關于科技倫理的爭議。在《機器人伴侶》片中,一位本身也是AI工程師的受訪者表示:

“我和我的丈夫感情挺好的,但是丈夫可能只能滿足我50%的性需求,而不是100%,機器人對我的生理、心理需求,是一個互補,就像Alexa一樣。”

這位工程師對機器人伴侶的觀點,對很多人來說都是社會倫理的顛覆。

RealDoll實驗室

現代社會的婚姻觀,已經不是我們一廂情愿相信的情況了。正如日本NHK于2019年初公布的一份關于日本人結婚傾向調查結果顯示:只有27%認為“結婚是理所當然的”,回答“可以不結婚”的占68%;認為“即使結婚,也可以不要孩子”的占60%;30-39歲年齡段接受可以終身不婚的比例最高,達到88%。

上述紀錄片中的工程師顯然認為,真人與機器人伴侶的共存符合人倫道德。然而,像日本調查所顯示的,當代生活中原本就更低欲望的兩性生活,會不會在人機雙伴侶的存在下徹底喪失原有的社會秩序與生態繁衍平衡,不免激起人們的憂懼。

一些人工智能教育家與學者堅決反對伴侶機器人的存在。

在他們看來,這是第一次將人與人的關系,推向了“分離”,遠離了“結合”,這種發展一旦極化,會解構人與人之間的關系。這種警示確實耐人尋味。

主持人曾寶儀在回顧紀錄片拍攝體驗時,感慨說,在拍攝該片之前,她曾一度認為Sexdoll是物化女性的代表。

去年年初,巴黎市議會就曾有許多人因女權主義的想法抗議為客戶提供Xdolls性愛服務店鋪的開張。

然而,當曾寶儀來到伴侶機器人制造廠,親眼看到性感的男性Sexdoll的時候,對女人的冒犯感便不再強烈。

兩性可以平等獲得的欲望訴求,會讓人重新反思伴侶機器人被許多專家和學者被冠以的性別歧視標簽。

《機器人伴侶》中,當被問及如何看待與伴侶機器人的關系時,一位深度用戶表示,他的機器人伴侶使他一見鐘情,他不會因為人類女孩背叛她,他能夠從她身上獲得所有想要得到的。

顯而易見,當下的伴侶機器人,已經從性伴侶逐漸演變成人類的身心伴侶。

被物化的機器人,已經逐漸地被人格化了嗎?

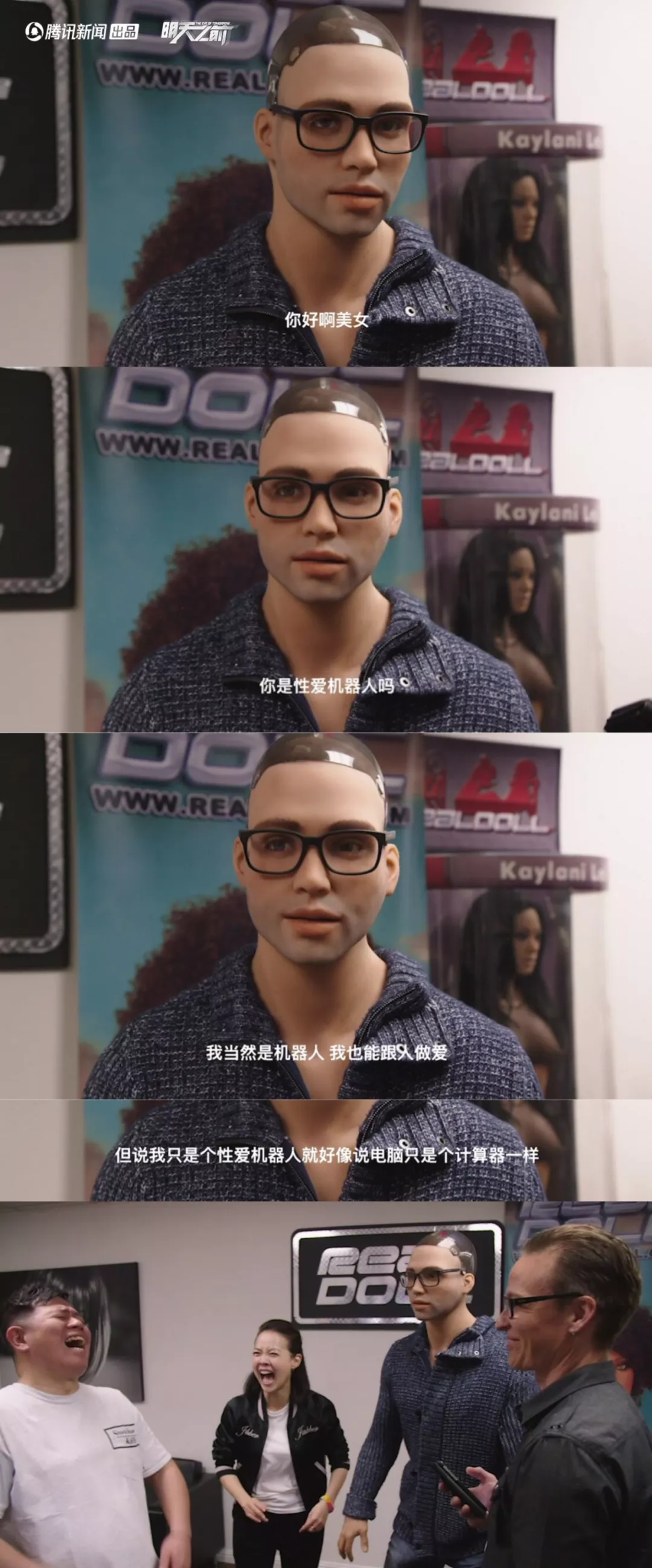

當被問及“是不是性愛機器人”時,一位男性機器人這樣回答人類的提問:

我是伴侶機器人,生理和心理的需求我都能滿足,說我是性愛機器人,就好像說電腦是計算機一樣。

盡管機器人的回答是復雜程序作用的結果,但不愿意被物化的機器人在被設定的語境中,已經有了“人格的覺醒”。他們的回答,甚至帶有哲人的思考。并且,透過伴侶機器人的深度用戶可以發現,這種人格化的轉變已經在消費領域中得到了少數用戶的認可。

只是,這一切是否會帶來倫理觀的重構、造成人類繁衍的瓶頸?這些會引發受眾觀劇時接二連三詰問的訪談,想必也是紀錄片拍攝的初衷。

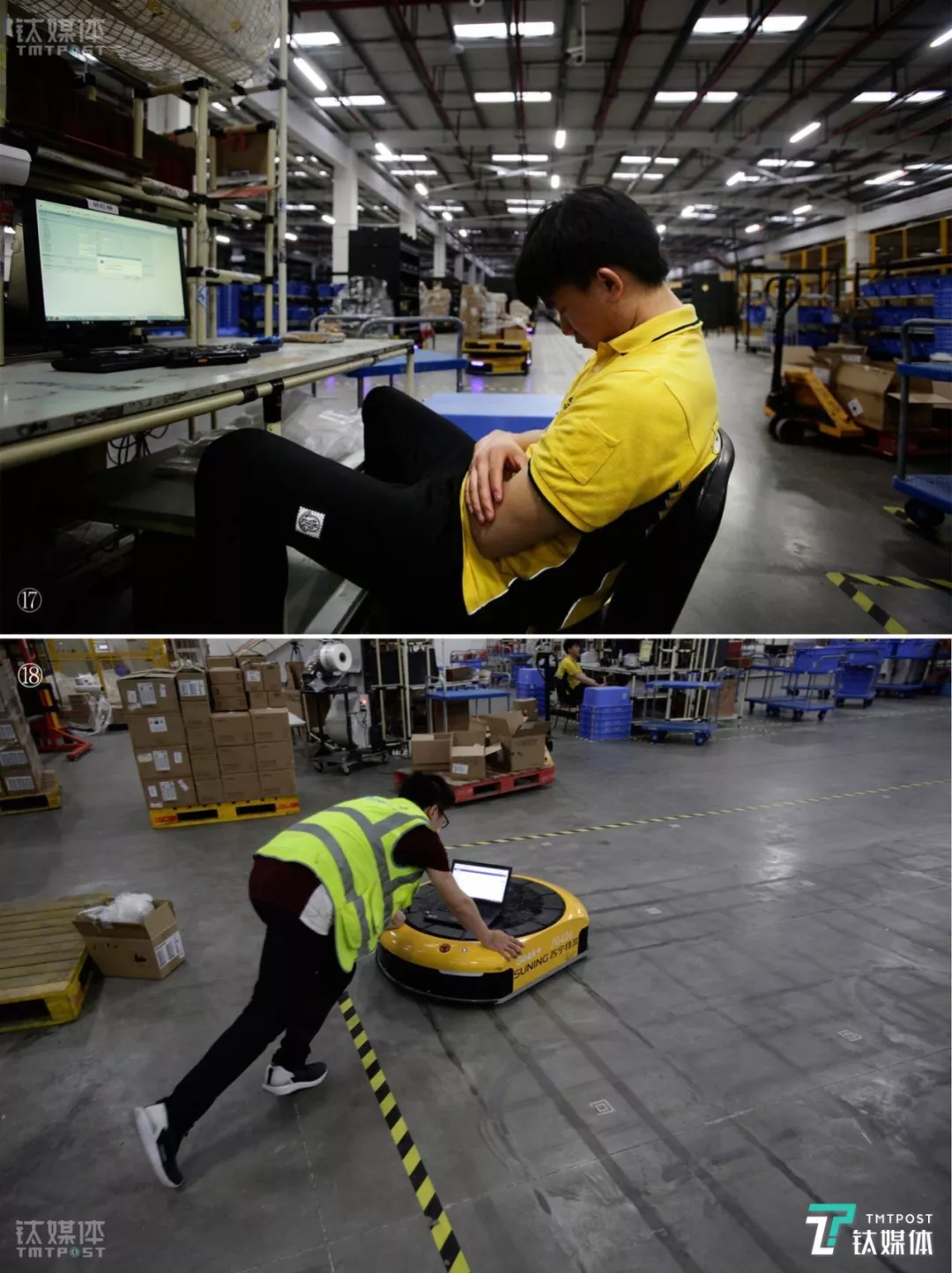

當下的人類,已經越來越能接受機器人作為生活生產工具,與人類共存、互補,提高工作效率、解放機械化的勞動力。正如鈦媒體影像欄目在《我和我的機器人同事》中所記錄的倉儲機器人與人共事的狀態,機器人在顛覆人類的同時,確實在解放人類。

鈦媒體紀實文章中拍攝的物流倉庫操作員,如此回答這個問題,“你將來是否會因為它們失業”?他覺得,如果到某一天,這個倉庫不再需要人力,機器人可以代勞一切,那也未嘗不是件好事,“我們可以進一步解放自己的雙手,去做更有意義的事情”。

鈦媒體影像《我和我的機器人同事》

不過,伴侶機器人,和工作機器人畢竟不同,TA更接近某種靈魂的拷問。

制片人朱凌卿對媒體透露,Realdoll目前已在產品線中加入了若干美國“成人電影”的明星。未來,有受眾在觀劇后感慨的“訂制一個蔡徐坤”,可能都不再是夢。像這樣的機器人對人類未來生活可能產生的解構,想必叫人毛骨悚然。

著名出版人張立憲在6月8日紀錄片的首映觀影后的話令人印象深刻:“AI伴侶的發展,最終將顛覆原有的婚姻制度。” 鈦媒體編輯在讀完陳楸帆的短篇小說《云愛人》后亦有同感。

騰訊高級執行副總裁劉勝義曾經在與鈦媒體的對話中,如是表達“人性”與”智能”矛盾的理解:

在通向可持續發展的道路上,為了盡量降低人工智能可能產生的負面影響,我們需要的并不是‘中立的科技’,而是‘科技向善’和以及‘AI向善’。

那么,在機器人、尤其是伴侶機器人技術日趨成熟之時,所謂“AI向善”,究竟應該是堵、是疏這條險途?

在英國人工智能專家、參與戰勝國際象棋冠軍的深藍制造的戴維·拉維看來,法律必須允許人類與機器人結婚,那時候的機器人會有性格、感情和同理心。否則,對這種商品的封殺也有使交易轉入地下的風險。

當下來說,AI的規范需要更多的企業自覺性探索和公眾逐漸去建立和培養文化共識。

在承擔自己的企業責任問題上,紀錄片中工廠RealDoll的工作人員也表示,他們設定的手機App程序,對于真人娃娃的性格設定都是友善、陽光的,這些個性對用戶的陪伴,或許還能反哺用戶在真實生活中與真人的交際關系。這也是不少機器人伴侶生產廠商正在研發與革新的重點方向。

人類應如何面對科技浪潮對生產生活甚至倫理、價值觀的顛覆,始終不會有標準答案。

本文來源:鈦媒體(微信號:taimeiti)

作者/陶淘,編輯/蔥蔥

每日經濟新聞已獲轉載授權

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP