每日經濟新聞 2020-03-10 17:44:21

據農業農村部消息,根據工作組與巴方商定的援助方案,后續中方還將分兩批向巴基斯坦運送滅蝗援助物資,含250噸馬拉硫磷農藥和36臺牽引式高效噴霧機,于4月底前全部運抵巴基斯坦,幫助巴方有效控制蝗災。

每經記者|張蕊 每經編輯|陳星

就在全球抗擊新冠肺炎疫情時,我國的“鐵桿朋友”巴基斯坦正在遭受沙漠蝗與伊朗蝗蟲的雙重入侵,這場蝗災成為該國27年未見的災害。

正因為此,巴基斯坦2月初已經宣布進入國家緊急狀態。

但它不是“一個人在戰斗”。

3月9日上午,中方向巴方緊急提供的第一批物資已經運抵巴基斯坦。

這只是開始,250噸馬拉硫磷農藥、36臺牽引式高效噴霧機……后續物資將連同那份濃厚的中巴情誼一同抵巴。

巴基斯坦蝗蟲肆虐 圖片來源:新華社

蝗災有多厲害?一平方公里大小容納8000萬只成年蝗蟲的蝗群,一天的食物消耗量與3.5萬人的食物消耗量相當。

3月9日的外交部例行記者會上,外交部發言人耿爽表示,考慮到蝗災治理的緊迫性,中方決定向巴方緊急提供一批防治物資,包括5萬升馬拉硫磷殺蟲劑和14臺噴灑設備,這批物資已于當天上午運抵巴基斯坦。

事實上,為幫助巴方應對災情,農業農村部會同國內有關部門,根據巴方需求,制定了援巴蝗災防治工作方案。農業農村部派出的援巴基斯坦蝗災防治工作組于2月23日至3月5日赴巴基斯坦多個受災地區考察,提供蝗災防治技術支持。

據農業農村部消息,根據工作組與巴方商定的援助方案,后續中方還將分兩批向巴基斯坦運送滅蝗援助物資,含250噸馬拉硫磷農藥和36臺牽引式高效噴霧機,于4月底前全部運抵巴基斯坦,幫助巴方有效控制蝗災。

不僅如此,農業農村部還將于3月中旬向東非有關國家派出應急蝗災防控工作組,與非方共同研究制定防控舉措。

耿爽指出,中巴是全天候戰略合作伙伴和“鐵桿朋友”,兩國歷來有互幫互助的優良傳統。中方相信巴基斯坦政府和人民一定能夠戰勝蝗災。我們愿根據巴方需要,繼續提供力所能及的支持和幫助,加強雙方在人員培訓、經驗分享、技術保障等方面的合作,幫助巴方建立健全病蟲害綜合防治體系,切實提高巴方生物災害防控能力。

耿爽最后介紹,今天(3月9日)上午前往巴基斯坦運送治理蝗災物資的飛機上,還同時運去了新一批新冠病毒檢驗試劑盒。中方在幫助巴方治理蝗災的同時,還將繼續幫助巴方抗擊疫情。

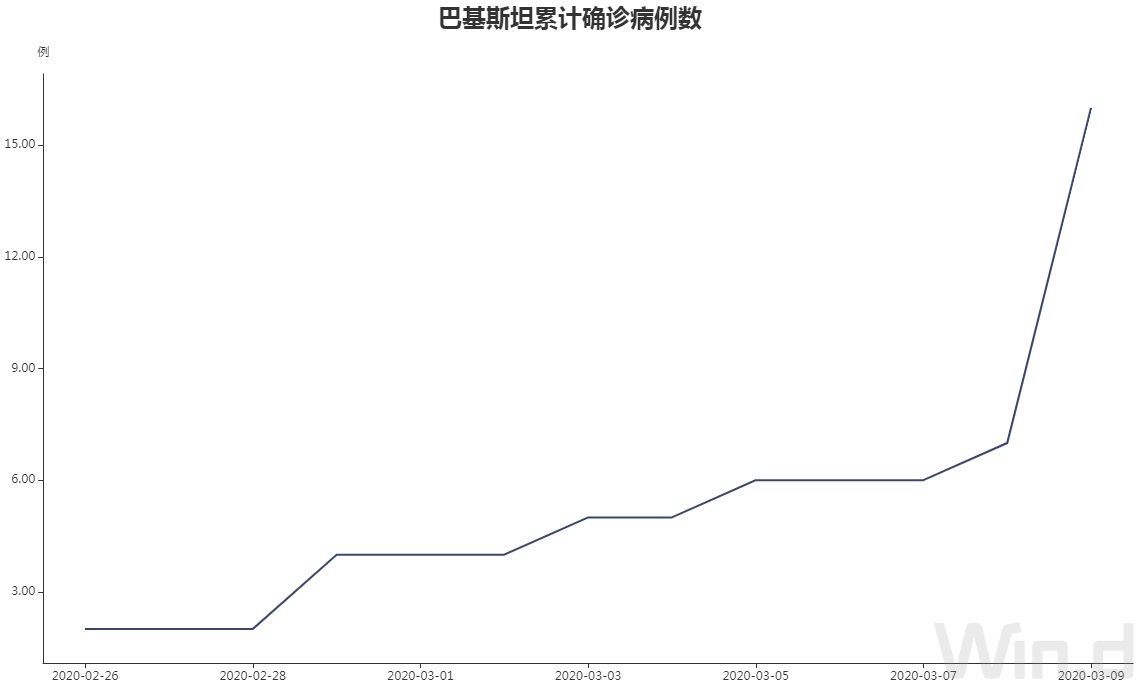

數據來源:wind

說回沙漠蝗,2月11日,聯合國糧農組織向全球發布了沙漠蝗災害預警。那么這次沙漠蝗是否會對我國的農業生產帶來危害?

農業農村部種植業管理司司長潘文博在3月5日的國務院聯防聯控機制新聞發布會上回應,專家分析認為,沙漠蝗遷飛入侵我國的機率很小。沙漠蝗喜高溫、耐干旱,遷移的適宜溫度在40度左右。我國西南邊境有昆侖山脈、喜馬拉雅山脈,天然屏障阻隔,沙漠蝗很難越過遷入,寒冷地區的生態環境和氣候不適宜沙漠蝗生存。

“即使沙漠蝗遷入我國,我們也有能力應對。”潘文博說,盡管沙漠蝗遷飛入侵我國的機率很小,農業農村部仍然會同有關部門制定防范預案,建立應急機制,適時開展應急演練。“準備4月在云南搞應急演練。”

記者注意到,國家林業和草原局發布的《關于切實做好2020年沙漠蝗相關防控工作的緊急通知》提到,經專家研判,如果氣候條件適宜,沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度直接侵入西藏,或者經緬甸侵入云南,或者經哈薩克斯坦侵入新疆的風險。

中國科學院空天信息創新研究院也對沙漠蝗繁殖、遷飛的時空分布及印巴邊界沙漠蝗遷飛入侵我國的預測路徑開展研究。研究結果表明,當前受東北季風和青藏高原阻隔的影響,印度和巴基斯坦邊界的沙漠蝗蟲侵入我國的概率較小;若巴基斯坦和印度等國的沙漠蝗蟲得不到有效控制,災害持續暴發,沙漠蝗蟲受印度洋西南季風影響,從印度經孟加拉國遷飛至緬甸,2020年5月至6月存在入侵我國云南和西藏境內的風險,加之中國本土東亞飛蝗綜合危害,將嚴重威脅我國糧食安全。

不過,就在3月9日,農業農村部、海關總署、國家林草局三部門聯合發布《沙漠蝗及國內蝗蟲監測防控預案》,提出“邊境地區沙漠蝗遷入風險點監測覆蓋率和應急防治處置率達到100%;國內飛蝗防治處置率達到90%,農牧區土蝗防治處置率達到80%,總體危害損失率控制在5%以內”的目標。

《預案》強調,關于國外沙漠蝗監測防控,要在云南、西藏、新疆等可能遷入區布點監測蟲情,及時預警。按照遷入風險,設定應急防治任務,配套組建專業防治隊伍,儲備應急防控物資。

其中,農業農村部門3月底前,在云南、西藏、新疆等可能遷入區組建50支應急防治專業隊伍,每支隊伍按照日作業能力不低于2000畝標準。林草部門在重點區域組建防治隊伍,做好必要防治準備。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP