每日經濟新聞 2020-03-31 19:32:31

每經編輯|徐豪

31日上午9時許,中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟團隊一行10人,踏上返程之路。東湖高新區、武漢大學人民醫院為其舉行了簡單而隆重的歡送儀式。

圖片來源:視頻截圖

“一路平安!”武漢大學人民醫院醫護人員揮動著手中旗幟,依依不舍地送別與他們并肩作戰了58天的“同袍戰友”。

出發前,李蘭娟院士表示,武漢目前疫情“大局已定”,逐步向好,但疫情仍未結束,要繼續抓好重癥患者救治工作,謹防境外輸入病例。

31日,李蘭娟院士抵達機場后,同期撤離的浙江省援漢醫療隊員們在現場齊聲高喊“女神”。李蘭娟院士說,全國七萬多名醫護人員在武漢并肩作戰,看到患者一個個的好轉,這就是醫護人員最大的安慰。

圖片來源:視頻截圖

據新華網,國家衛健委組建的“援鄂重癥新冠肺炎診治李蘭娟院士醫療隊”由來自浙大一院和樹蘭(杭州)醫院的醫護人員組成,包括感染病學、重癥醫學、院感、護理等專業的人員。2月2日抵達武漢,進駐武漢大學人民醫院東院區。

“這次,我來做一名醫生!”抱著這個樸素的想法,李蘭娟院士和團隊接管了武漢大學人民醫院東院區ICU,和本院醫護一同搶救危重癥患者。此后兩個月的每天上午,到醫院會診患者就成為她不變的日程。

“這兩個月來的每一天都驚心動魄。”李蘭娟院士31日說,“武漢大學人民醫院東院最多時收治了800多名新冠肺炎患者,救治任務非常繁重,如何降低病死率對我們是一道難題。”

圖片來源:視頻截圖

通過近兩個月的努力,李蘭娟院士團隊降低了重型、危重型患者的病死率。該團隊關于重型新冠肺炎患者的臨床救治經驗和研究成果,已經寫入了國家診療方案。

“兩個月來,我們共同見證了武漢人民與疫情的斗爭,在武漢全體人民的努力下,在全國各地的幫助下,這場偉大斗爭取得成果。”31日上午,李蘭娟兩次用“偉大”形容武漢戰“疫”。“3月18日,武漢實現新增確診為零,到目前,重癥患者不斷減少,在院患者總數不到1500人,武漢戰‘疫’偉大斗爭取得階段性成果。”

據長江日報,31日,李蘭娟院士臨行前特別提醒,目前戰“疫”尚未結束,對于可能出現的無癥狀感染者和社會散發病例一定要及時發現,隔離治療。同時,海外疫情發展迅猛,病例不斷增加,一定要嚴防輸入。

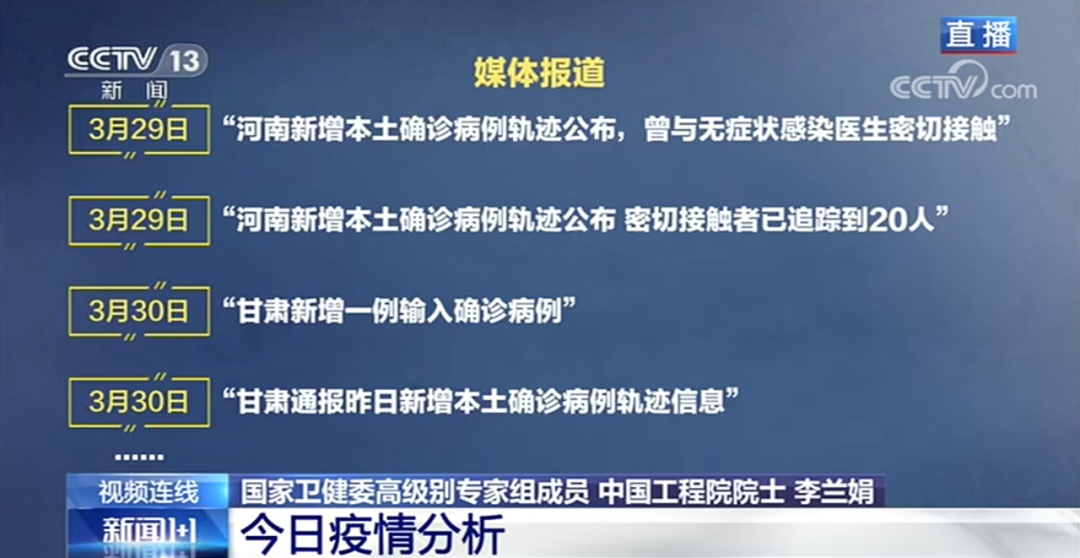

30日晚,央視新聞頻道《新聞1+1》主持人白巖松連線李蘭娟院士,對如何看待無癥狀感染者,如何能找出無癥狀感染者等問題進行解答。

圖片來源:視頻截圖

武漢接下來重點工作是什么?

武漢已經連續多天新增病例為零,病人大幅度減少,但李蘭娟表示,接下來有兩個重點任務不能放松:一是社區是否還有遺漏的個別感染者要去發現;二是剩下的這少部分病人要做好救治。

無癥狀感染者如何發現、管理和治療?

李蘭娟表示,因為無癥狀感染者本身有傳染性,所以我們一定要非常重視這個問題。所以我們一定要早發現,主要的手段就是進行檢測,尤其是對有過疫區接觸史、病人接觸史這一類人。另外,我們希望這些人能夠主動報告,這樣就能早發現,及時進行隔離和治療,不至于再對其他人造成傳染。

此外,李蘭娟表示,還可以通過大數據來發現。有的人可能并不知道自己是否有接觸史,這就需要通過大數據的手段,把他們找出來,盡早對他們進行檢測。

如何看待這兩天出現的本土新增病例?

在28、29日的疫情通報中,在河南和甘肅分別有一例本土新增病例。在本土新增病例連續一段時間歸零之后,又出現這樣一個1,我們應該如何防范?

圖片來源:視頻截圖

李蘭娟認為,本土新增病例為零之后,偶然再出現一個兩個感染者其實不足為奇。從概率的角度來講,肯定會有個別的感染者沒有被查出來,但對于這些個別的遺漏的感染者,我們要特別重視。至于如何防范,李蘭娟表示,河南和甘肅的本土新增病例都是有疫區接觸史或者感染者接觸史的,因此,我們要做好密切接觸人員的管理,做到及時發現、隔離和治療。

會不會出現第二波疫情?

目前,我國很多省份包括湖北、武漢的本土新增確診病例已經清零了,李蘭娟表示,從這一點來說,我們國家本身已經非常安全了。但現在國外很多國家疫情進入暴發期,勢必會影響到我們國家。所以我們必須要高度警惕,對從有疫情的國家來的人,要嚴格按照14天進行隔離,一定要有警覺性,等到我們發現它大量傳播的時候再行動,就太遲了。

多日復零的情況下,武漢是否可以回歸正常了?

李蘭娟介紹說,總體上來講,武漢目前已經安全了。所以,武漢是完全可以在4月8日解封以后,回歸到正常生活的。包括大家正常的工作、復工復學等。此外,李蘭娟認為,在武漢,很多感染后又治愈的人已經產生了抗體,因此,再次被感染的風險相對較低。

每日經濟新聞綜合央視新聞、新華網、長江日報、新聞聯播

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP