每日經濟新聞 2023-11-04 00:29:21

◎《2023強影之路》白皮書今日正式發布,數據顯示,2023年中國電影市場和影視資本市場“回暖”,上半年23家影視公司累計貢獻269億元營收。A股影視公司市值和投資價值提升,但行業仍面臨資源賦能能力、團隊和人才培養等問題。此外,影視公司通過質押股票獲取資金應對資金短缺壓力,上市公司并購行為增多。頭部影片出品方數量呈現直線上漲趨勢,但版權歸屬問題限制電影產業健康發展。

每經記者|溫夢華 每經編輯|楊夏

伴隨著中國電影金雞百花節,電影產業白皮書“強影之路”IP連續第七年如約而至。

《2023強影之路》由每日經濟新聞和萬達電影聯合出品,11月3日在第36屆中國電影金雞獎“5G數智新時代 元宇宙發展論壇”上隆重發布。這是“強影之路”IP第四次在金雞獎發布,也是中國移動咪咕公司第三次作為獨家特約合作伙伴,共同見證這一時刻。

中國電影家協會副主席任仲倫,中國移動咪咕公司董事長、總經理沈文海,每日經濟新聞董事長劉學東(聞達),萬達電影執行總裁陳洪濤一同上臺,聯合發布了《2023強影之路》。

圖片來源:主辦方供圖

經歷了2022年的新舊交替,2023年,隨著國家對文化產業的大力支持和市場消費的復蘇,“回暖”成為中國電影市場和影視資本市場頻頻提及的“關鍵詞”。

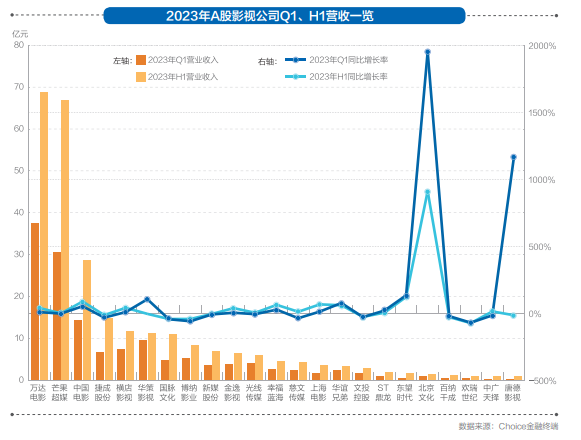

今年上半年,A股23家影視公司累計貢獻了269億元營收。萬達電影、中國電影的營收穩居第一名和第三名,中國電影相比上年同期增長87.95%,A股影視股扭虧為盈明顯。

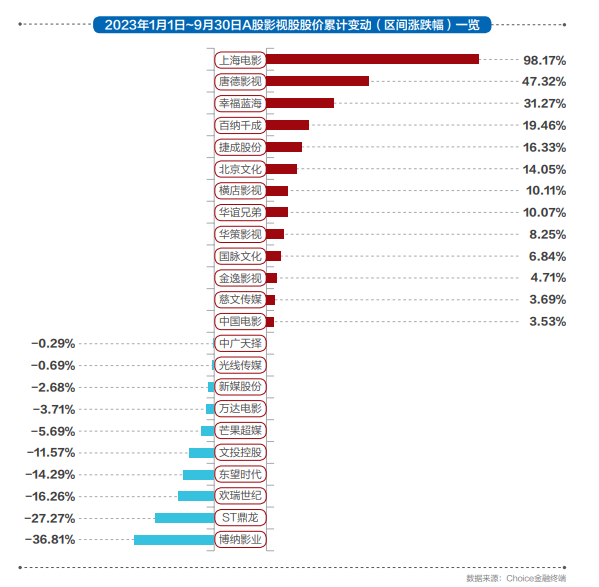

Choice數據顯示,2023年1月1日至9月30日,在23家A股影視公司中,13家公司累計股價均實現上漲。這也意味著電影行業的市值和投資價值得到了提升。多位業內人士告訴每經記者:“影視行業依然有機會。”

七八年前,在人人都想要擠入影視行業分一杯羹時,院線股80倍的市盈率很常見;但如今,經歷了行業重整,單靠一部爆款作品、一個大檔期來拉動單個公司股價及行業整體估值的時代早已一去不復返。

今年1月1日至9月30日,13家A股影視公司累計股價均實現上漲。其中,上海電影在一眾公司中遙遙領先,股價累計實現近100%的漲幅,帶動了影視資本市場的一波熱潮。

截至9月30日,邁入“200億+”市值俱樂部的A股影視公司共有4家;而市值不足50億的A股影視公司則有10家。其中,芒果超媒憑借529億元的總市值穩坐第一名。

資本市場的變化,離不開背后一眾影視公司的業績“成績單”。

2023年,整個影視股在業績上有明顯回暖。上半年,上述23家影視公司累計貢獻了269億元的營收。在備受關注的頭部公司中,萬達電影、中國電影的營收穩居第一名和第三名。

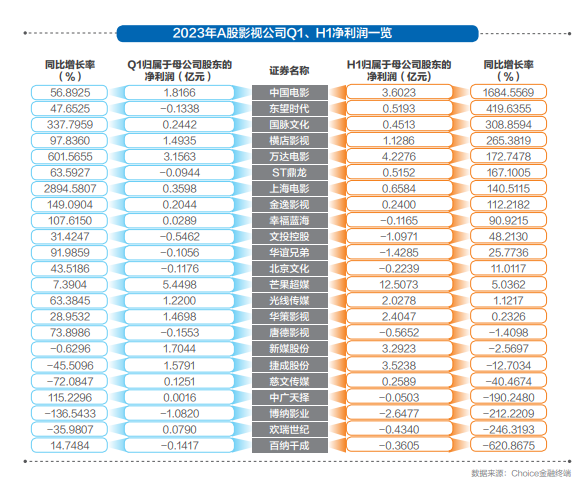

在備受市場關注的盈利方面,今年以來影視股扭虧為盈明顯。其中,一季度上海電影的凈利潤同比增長喜人,達到2894.58%;2023上半年,中國電影的凈利潤增長率最高,達到1684.56%

相比之下,“電影第一股”華誼兄弟和“電影最新股”博納影業,分別在上半年業績虧損榜的第一名和第二名,上半年虧損額分別為1.43億元和2.65億元。相比上年同期,百納千成凈利潤下滑最明顯,下滑620%,博納影業和歡瑞世紀的下降幅度則超過200%。

“股票市場不是債券市場,它希望公司要有不斷的想象空間,它關注的不是今天的利潤,而是明天和未來的利潤增長性。”面對行業的變化,上海電影股份有限公司總經理戴運在接受《每日經濟新聞》記者采訪時坦言,當下,行業中的資源賦能能力很重要,項目制的公司在這個行業里是無法持續長久的;同時,最重要的還有團隊和人才的培養,很多影視類公司在人才培養上出現青黃不接。

曾幾何時,在行業最火爆的前幾年,影視曾備受青睞,迎來一波波資本熱潮;但在狂奔幾年后,隨著行業的變化,資本開始變得謹慎。

“資本還愿意投資影視嗎?”這是采訪中,《每日經濟新聞》記者最為關心的問題,也是身處行業的從業者渴望得到的答案。

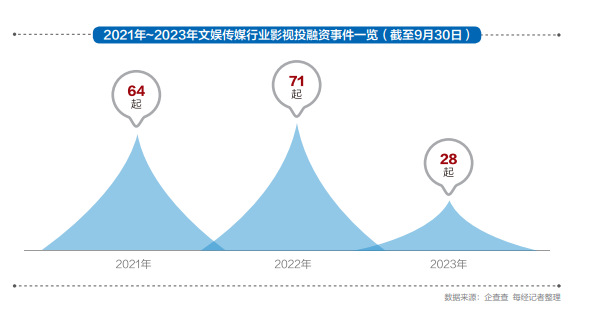

企查查數據顯示,2021年~2023年9月30日,文娛傳媒影視領域共發生了163起投融資事件。其中,2022年是影視領域投融資事件發生的高峰期,明顯高于其他兩年;2023年前三季度,文娛傳媒影視投融資事件則只有28起,下降明顯。

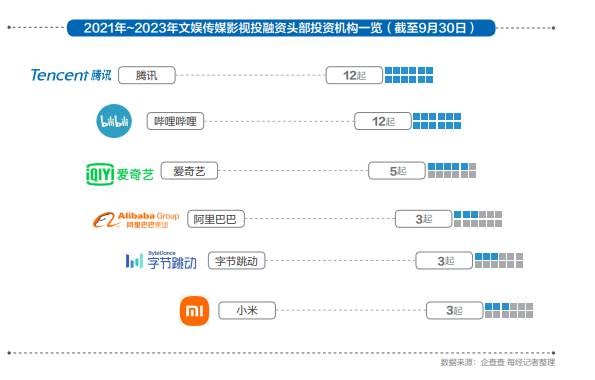

相比以往各行各業紛紛跨界影視,近兩年來,樂于參與文娛傳媒影視行業投融資的主要為“財大氣粗”的互聯網平臺。其中,騰訊和B站成為投資“常客”,參與的投資事件均達12起;其次為愛奇藝,參與投資數量為5起;阿里巴巴字節跳動等身影也常出現在投資機構中。

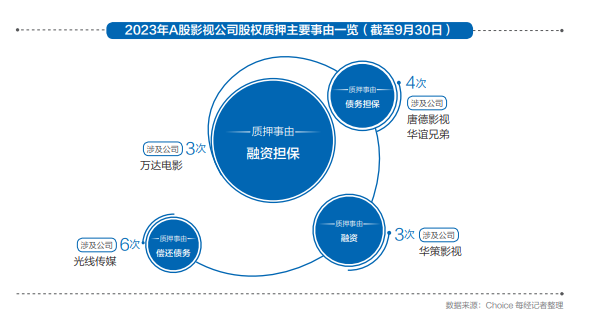

傳媒影視投融資大幅下降,A股上市公司的“日子”也不好過。在A股23家影視公司,今年有6家影視公司累計進行了17起質押,質押股份的參考市值累計總計約為54億元。

其中,光線傳媒進行了6次質押,均是為了償還債務;唐德影視和華誼兄弟各進行4次質押,都因為債務擔保。這些數據表明,影視公司正在通過質押股票來獲取資金,以應對資金短缺的壓力。

另一方面,2023年,上市公司的并購行為明顯增多。

據每經記者不完全統計,今年共有56起上市公司并購事件發生,其中,上海電影表現得尤為活躍,共有13起;華策影視緊隨其后,有6起;慈文傳媒、光線傳媒則分別為5起、4起。

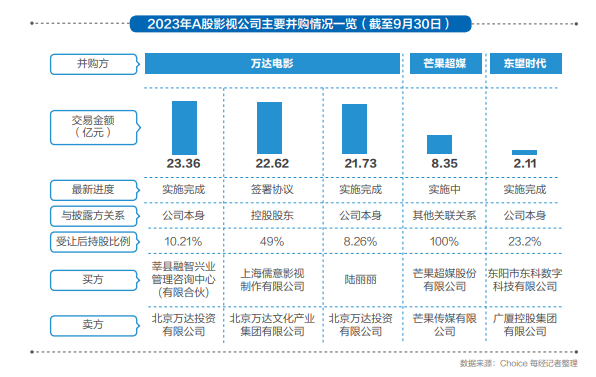

盡管并購金額較大的案例較少,但并購市場整體表現仍然活躍。在涉及金額可查的34起并購案例中,超過20億元的并購僅有3起,均為萬達電影。

在戴運看來,以前市場更多從單一的營收、凈利潤等財務指標關注一家公司,但現在開始關注公司的資源稟賦、戰略發展。市場、投資人對這個行業的理解正在越來越深。未來,好的公司在資本市場上的融資等會變得越來越方便。

行業回歸理性、影視投資謹慎、影視公司股東頻繁減持的背后,越來越多的公司“擠入”一部電影。

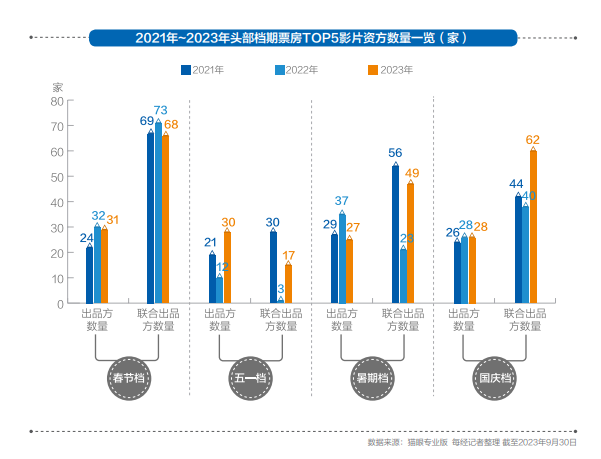

數據顯示,2021年~2023年(截至9月30日),各大檔期高票房影片背后、爆款影片背后的出品方數量、聯合出品方數量均呈現直線上漲趨勢,各家公司一年參與的影片數量更是動輒十幾部。

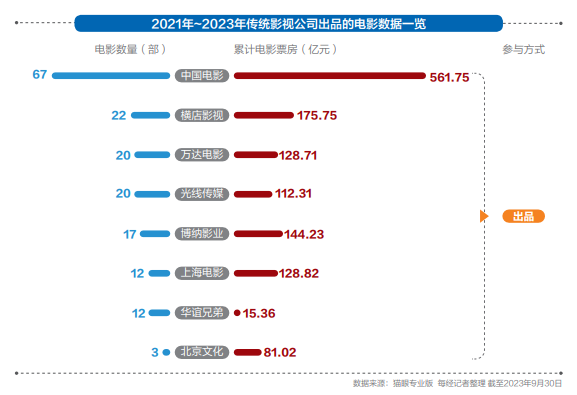

其中,中國電影是“產出大戶”,2021年~2023年以出品方式參與了67部電影,斬獲超560億元的票房。橫店影視、萬達電影、光線傳媒緊隨其后,在產出數量上均超過20部,分別斬獲超百億元票房。

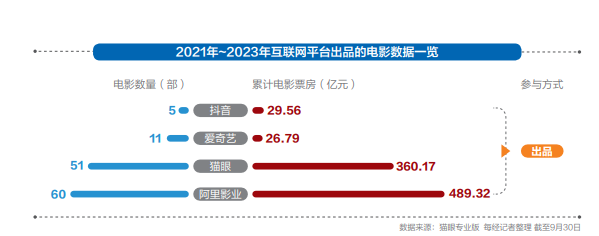

傳統影視公司之外,互聯網平臺在電影市場的參與度也進一步加深。阿里影業、貓眼影視為“主力軍”,分別出品了60部、51部電影,累計票房分別為489億元、360億元。作為短視頻平臺之一的抖音,出品的電影數量為5部。

在聯合出品方面,傳統影視公司中,橫店影視參與的電影數量最多,達18部;中國電影、博納影業、萬達電影則緊隨其后,均超過10部。而在互聯網平臺中,貓眼和抖音則成為“聯合出品”大戶,分別為40部、37部。其中,抖音參與的電影累計票房最高,為479億元。

不過,雖然資本熱衷于拼盤式投資,但具有強吸金力、爭搶“大檔期”的頭部影片,仍然是資本入局的首選,對于具有“爆款相”的影片,人人都欲分一杯羹,渴望押中下一個爆款。

據不完全統計,2021年~2023年票房TOP10影片背后參與公司的整體數量均在15家以上,《流浪地球2》《唐人街探案3》等大投入的系列作品,背后的聯合出品方多達20家以上。

在頭部大檔期上,熱門影片背后的參與公司數量也呈現整體增長的趨勢。2023年春節檔、暑期檔、國慶檔等4大檔期票房TOP5影片背后的參與公司多達300家。

雖然一部電影背后有幾十家投資方有利于資本“風險共擔”,但在資深電影產業專家劉嘉看來,一部電影背后有越來越多的出品方、聯合出品方參與,版權完全歸屬一家公司的可能性很小,這就導致頭部電影公司很難建立起自己的片庫,一定程度上限制了整個電影產業的健康發展。

(文中圖表均出自《2023強影之路》)

封面圖片來源:主辦方供圖

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP