每日經濟新聞 2024-11-08 18:55:57

在實現“通江達海”夢的目標下,過去一年多時間里,河南動作頻頻,“將內河航運發展上升到空前高度”,與長三角的互動也明顯提速。

每經記者|劉艷美 每經編輯|楊歡

圖片來源:大河財立方

河南日報消息,近日,河南交投集團與安徽省港航集團在安徽合肥舉行戰略合作簽約儀式,兩大國企強強聯手,標志著豫皖港航合作步入新階段。

根據協議,雙方將在航道建設協同、港口運營管理、航運物流業務、智慧綠色港航、工程業務領域、大宗商品貿易、創新管理經驗共享等7個領域深化合作,共同推動沙潁河、沱澮河等跨省航道提級擴能,協同航道建設標準、建設時序,推進上下游船閘信息互聯互通和一體化聯合調度、沙潁河航道實現夜航;加強港口業務協同,提升雙方港口競爭力,充分發揮江淮運河價值。

解讀:內河航運具有運量大、成本低、能耗小、污染少等特點,但多年來在我國交通運輸結構中占比偏低,也成為當下各地爭相布局的重點。

作為內陸經濟大省,地跨長江、淮河、黃河、海河四大水系的河南,在航運發展上短板尤為明顯——

通江達海航道偏少,通航里程不足河道總里程10%。港口規模總體偏小,水路貨物周轉量占比僅為11%,港口吞吐量僅為全國0.75%,不足同為內陸省份的安徽十分之一。

在實現“通江達海”夢的目標下,過去一年多時間里,河南動作頻頻,“將內河航運發展上升到空前高度”。

去年9月,河南召開內河航運高質量發展推進會,提出要把加快內河航運高質量發展作為建設現代化樞紐經濟的關鍵之舉,“舉全省之力辦好這件大事”。

今年初,2024年河南省交通運輸工作會議又明確提出,全面加快內河航運“11246”工程建設,構建從西北內陸到長三角世界級港口群的中原出海新通道。今年全國兩會期間,河南代表團還建議,將中原出海新通道建設上升為國家戰略,在項目建設等方面給予支持。

所謂“11246”工程,即通過3至5年的努力,全省港口吞吐量突破1億噸,完成投資1000億元,通航里程達2000公里以上,打造淮河等4條通江達海新通道,基本建成周口港等6個中心港口。

圖片來源:《河南省“十四五”現代綜合交通運輸體系和樞紐經濟發展規劃》

方向已然明確,河南與長三角的互動也明顯提速:2023年9月,中豫港務集團與浙江海港集團簽訂戰略合作協議,將實現河海、江海聯動發展;2023年11月,周口港與長三角港口群對接合作大會舉行;今年3月,豫皖簽訂合作大單,全面構建皖豫兩省通江達海的內河航運新格局,協同共建“中原出海新通道”……此次河南與安徽兩大國企攜手,也將進一步助力河南內河航運加快發展。

在有關專家看來,發展內河航運,是河南對接融入長三角、海上絲路的重要切入口。不過,河南還面臨航道里程短、等級低等困擾,以及港口同質化競爭、臨港經濟基礎薄弱等問題。對此也有觀點指出,河南內河航運的發展需要深化論證和科學規劃,要綜合考慮貨運量、投資成本、收益回報等因素,科學評估內河航運的貨運量潛力,權衡投資成本。

新型儲能,最新政策利好來了

11月6日,工信部就《新型儲能制造業高質量發展行動方案(征求意見稿)》公開征求意見。其中提出,到2027年,新型儲能制造業規模和下游需求基本匹配,培育千億元以上規模的生態主導型企業3—5家。推動新型儲能制造業更好滿足電力、工業、能源、交通、建筑、通信、農業等多領域應用需求。

四川支持氫能全產業鏈發展

四川省人民政府辦公廳近日印發《四川省進一步推動氫能全產業鏈發展及推廣應用行動方案(2024—2027年)》,力爭到2027年,四川省氫能產業在高端裝備、關鍵核心技術、基礎材料和核心部件等方面實現顯著提升,全產業鏈生態體系更加完備,重點領域實現規模化應用,綜合應用成本大幅降低,產業綜合實力和應用規模進入全國第一梯隊,初步構建起水風光氫天然氣等多能互補的新型能源體系。

中意臨港創新合作產業園啟動

11月6日,中意臨港創新合作產業園發布儀式在第七屆中國國際進口博覽會舉行。產業園首期布局“三個一”:一個中意產業合作服務中心、一個首開產業園和一片產業擴展區,承接意大利和歐洲的各類企業落地。周邊高品質的商業街區、國際學校、國際社區和休閑娛樂設施為外籍人才在臨港安居樂業提供保障。

東北三省一區國資國企將“抱團”發展

國資委網站消息,11月5日,在東北三省一區國有企業協同發展聯席會議暨國有企業協同發展聯盟第一次大會期間,舉行了東北三省一區國有企業戰略合作框架協議簽訂儀式。本次簽約,“三省一區”國資國企分別在能源資源領域、交通建設領域、水資源領域、糧農領域、平臺功能領域、商務服務領域等行業領域簽署戰略合作框架協議。

寧德市儲能電池全球市場占有率超40%

11月7日,寧德市委書記梁偉新在2024世界儲能大會上表示,寧德市儲能電池在全球市場上的占有率超40%,連續三年位居全球第一,全市清潔能源裝機容量近1000萬千瓦,2030年將突破2000萬千瓦。

我國已有147所“雙一流”建設高校

11月5日,受國務院委托,教育部部長懷進鵬向十四屆全國人大常委會第十二次會議作建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科工作情況的報告。

報告顯示,2016年以來,“雙一流”建設高校培養了全國超過50%的碩士和80%的博士,承擔了90%以上的國家急需高層次人才培養專項任務,人才自主培養能力顯著增強。

截至目前,我國共有147所“雙一流”建設高校和506個“雙一流”建設學科。其中,北京大學、清華大學自主確定建設學科,其他高校建設學科從一個到二十幾個不等。

據統計,全部“雙一流”建設學科中,數學、物理、化學、生物學等基礎學科布局59個、工程類學科180個、哲學社會科學學科92個。排名靠前的學科分別是材料科學與工程(30個)、化學(22個)、生物學(16個)、數學(13個)、計算機科學與技術(12個)。

報告指出,下一步,將自主科學確定“雙一流”標準,支持一批頂尖大學和優勢學科加速突破。

廣東首次發布外資企業百強榜單

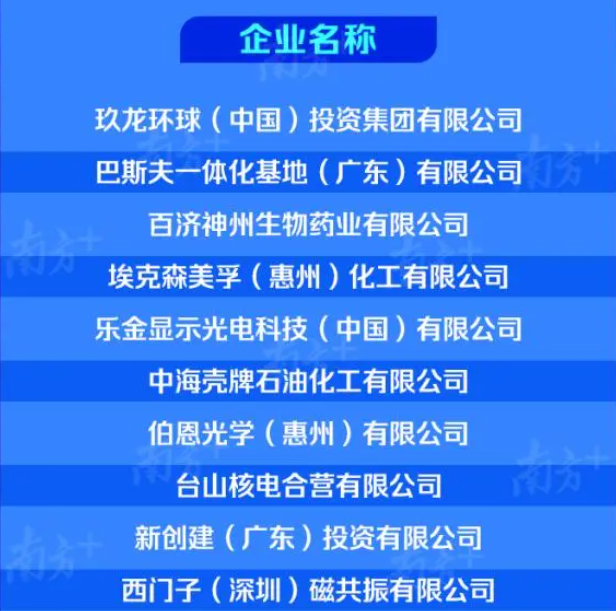

11月7日,在2024粵港澳大灣區全球招商大會舉行之際,廣東外商投資企業協會首次發布2024廣東外資企業百強榜單。巴斯夫、埃克森美孚、西門子、沃爾瑪等100家企業入選榜單。

2024廣東外資企業百強榜單前十位 圖片來源:“南方+”客戶端

據悉,此次百強榜單是以企業外方投資者在廣東累計直接投資作為主要依據,結合企業信譽和經濟貢獻度等因素,由協會綜合研判后確定。

從投資額看,100家上榜企業合計在粵投資366億美元,單個企業投資額均超過1億美元,最高達25億美元。

從投資來源地看,主要來自美國、德國、日本、新加坡和中國香港、中國臺灣等;從區域分布看,89家上榜企業集中分布在廣州、深圳等珠三角9市,其余11家來自汕頭、湛江等6個粵東西北地市。

從行業領域看,制造業上榜企業最多(69家),新一代信息技術、先進裝備制造、生物醫藥、綠色石化、新材料和現代服務業等占比達80%,七成以上為高新技術和知識密集型企業,總體反映了廣東省高質量利用外資水平。

封面圖片來源:大河財立方

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP