每日經濟新聞 2021-02-24 21:15:30

高瓴方面今天交出了一份成績單,為高瓴創投的過去一年打了個總結:完成超過200起投資,同時完成美元和人民幣合計規模超過100億元的獨立募資,LP構成包括大學捐贈基金、養老基金、主權基金、母基金以及家族辦公室等主流機構投資者。

每經記者|李蕾 每經編輯|肖芮冬

去年2月24日,在大家對于高瓴的印象還停留在PE的時候,這家機構推出了獨立的VC品牌高瓴創投(GL Ventures)。公開資料顯示,高瓴創投首期規模約100億元,主要專注于生物醫藥及醫療器械、軟件服務和原發科技創新、消費互聯網及科技、新興消費品牌及服務四大領域的風險投資。到今天,正好一年時間過去了。

《每日經濟新聞》獲悉,高瓴方面今天交出了一份成績單,為高瓴創投的過去一年打了個總結:完成超過200起投資,同時完成美元和人民幣合計規模超過100億元的獨立募資,LP構成包括大學捐贈基金、養老基金、主權基金、母基金以及家族辦公室等主流機構投資者。

清科研究中心數據顯示,2020年在投資活躍度方面領先的深創投、紅杉中國、毅達資本、元禾控股等VC機構,投資數量均超過100筆。高瓴創投的表現即便放在一眾頭部VC中,也是比較出彩的。那么對于“巨無霸”高瓴來說,早期投資在其業務版圖中扮演著怎樣的角色?采取了什么樣的打法?未來又有怎樣的規劃?

2020年,“資本寒冬”疊加突發的疫情,打亂了很多創業者的節奏。據統計,2020年國內創投市場投融資事件較2019年減少25%,累計融資金額較2019年減少16%;融資事件數量與融資金額均為近6年最低點。

一方面是市場行情的冷冽,另一方面是頭部機構頻頻出手、投資熱情不減反升,全年投資規模高達幾十億甚至上百億元的不在少數,馬太效應愈演愈烈。以高瓴創投為例,自2020年2月推出以來,該機構迄今出手已超過200次,以至于張磊把2020年稱為他創辦高瓴以來“最忙的一年”,做了多筆救火式投資。

他還提到,高瓴創立以來,一直把科技創新作為很重要的投資領域。高瓴創投的推出,正是希望延續高瓴持續創新的基因,專注技術和產業創新方向,激勵這個領域的創業者。

沿著這個邏輯,高瓴創投在2020年投出的項目80%以上集中在科技與醫療兩大領域:科技領域出手超過80次,布局了芯片半導體、量子與航天在內的硬科技、以及基礎與應用軟件等細分賽道;而在高瓴比較擅長的醫療健康領域,更是投出了超過100個項目。迄今為止,高瓴在醫療健康領域累計總投資金額近2000億元人民幣。

退出方面,在高瓴2020年的27個IPO當中,醫療領域的項目達到16個。今年剛過兩個月,高瓴創投已經收獲了心通醫療和貝康醫療2個IPO。

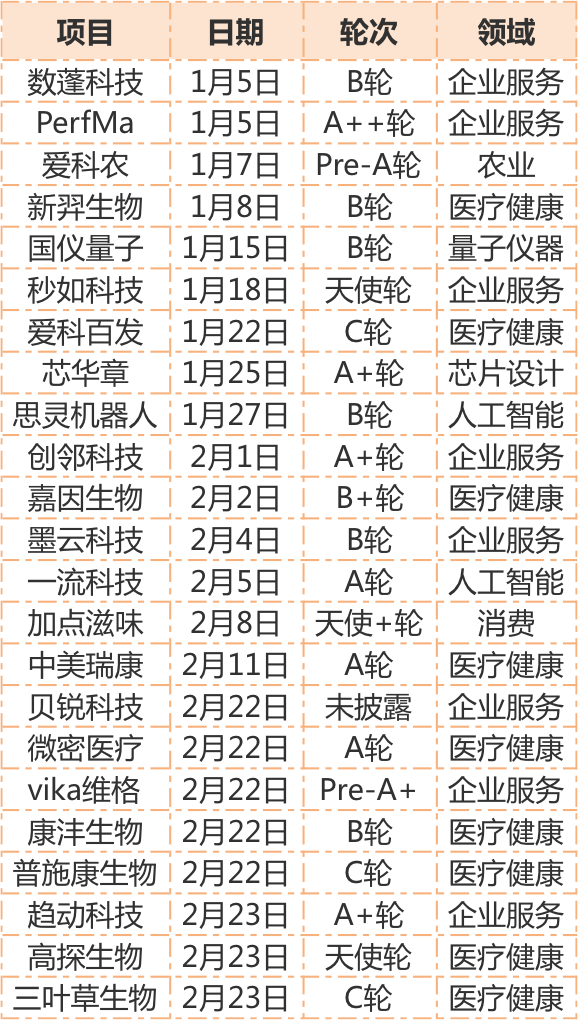

今年以來,高瓴創投的腳步不停,依然保持著比較快的投資節奏,對外已經披露了23個投資項目(每經記者根據公開資料整理)。在這其中,A輪及B輪項目占比超過一半。

縱觀高瓴近年來的打法和風格,可以發現這家機構并不是從高瓴創投推出才開始做早期投資的。在投資藍月亮、百濟神州、ZOOM等明星項目時,高瓴都是其B輪之前的投資者,企業上市后又在二級市場上持續加注。也正因如此,這家機構十分注重自己的全周期、全鏈條布局,也很清楚自己的優勢所在,在推出高瓴創投時就強調將共享高瓴的投后管理資源,為企業提供人才、技術、管理、品牌等多維度的支持。

就在近日,高瓴創投宣布了新的合伙人任命,原高瓴創投董事總經理戴粵湘、李強均升任高瓴創投合伙人。在此之前,高瓴創投已有4位合伙人,分別是高瓴聯席首席投資官、高瓴創投生物醫藥及醫療器械團隊負責人易諾青,高瓴合伙人、軟件與硬科技負責人黃立明,高瓴合伙人、新興消費品牌及服務負責人曹偉以及高瓴創投合伙人王蓓。與此同時,針對早期投資的特點,過去一年,高瓴創投將內部組織架構調整為更為扁平快速的小組制,投決機制方面也對流程做了優化。

在充足的彈藥支持下,高瓴創投保持了快速投資的節奏,僅本周內宣布的新投資項目就達13個。對于這家機構接下來的動作,每經記者也將持續關注。

封面圖片來源:攝圖網

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP