每日經濟新聞 2022-11-25 23:39:14

近日,工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》,透露將“啟動創建國家制造業高質量發展試驗區,構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的區域增長極”。據不完全統計,包括寧波、青島、成都、濰坊等在內的多個城市已先后宣布向這一國家級“試驗區”發起沖擊。重大利好迎來,誰能率先抓住新一輪機遇?

每經記者|程曉玲 每經編輯|劉艷美

圖片來源:攝圖網_502497168

制造業是我國經濟命脈所系,是立國之本、強國之基。先進制造業,則憑借其技術、業態、模式等領域的先進性,成為未來競爭的關鍵點。

全國293個地級市中,哪些城市占據著先進制造業綜合實力的“塔尖”陣營?

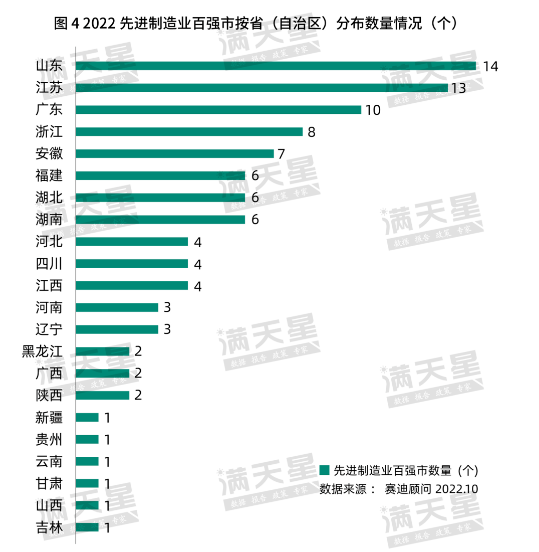

賽迪顧問日前發布的《先進制造業百強市(2022)》研究報告顯示,截至2021年末,先進制造業百強市總計完成規上工業增加值近19萬億元,占全國比重超過60%。

根據最新公布的先進制造業百強市名單:深圳、蘇州、廣州位列前三,南京、杭州、寧波、青島、長沙、成都、武漢入圍前十。

從省份維度看,山東上榜百強市數量最多,達到14個;江蘇13城上榜,成為唯一全省地級市上榜的省份;廣東、浙江分別有11個、8個城市入圍;安徽7城入圍,在中部六省居首。

眼下,我國制造業處于轉型升級的關鍵期,中央和各地普遍加大政策投入,加速推動制造業轉型升級。與此同時,制造強市之間的競逐也愈加激烈。

近日,工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》(下稱《通知》),透露將“啟動創建國家制造業高質量發展試驗區,構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的區域增長極”。

據不完全統計,包括寧波、青島、成都、濰坊等在內的多個城市已先后宣布向這一國家級“試驗區”發起沖擊。重大利好迎來,誰能率先抓住新一輪機遇?

自2010年以來,我國制造業增加值已連續12年位居世界第一。

工信部數據顯示,2012年到2021年,我國制造業增加值由16.98萬億元增長到31.4萬億元,占全球比重從2012年的22.5%提高到2021年近30%。

“世界第一制造大國”背后,離不開眾多制造強市的有力支撐。

近日,賽迪顧問圍繞創新能力、融合發展、經濟帶動、品牌質量和綠色集約五個維度,對全國293個地級市(不含直轄市)先進制造業發展情況進行研究,形成了《先進制造業百強市(2022)》研究報告。

報告顯示,截至2021年末,先進制造業百強市完成近19萬億元規上工業增加值,較2018年增長超10萬億元,占全國比重達60.2%;百強市R&D經費投入強度達2.48%。

自2018年以來,百強市共培育3000余家專精特新“小巨人”企業、占全國比重達63.1%,以及23個先進制造業集群優勝者、380個單項冠軍企業、近23萬家高新技術企業。

具體看先進制造業百強市榜單:深圳、蘇州、廣州、南京、杭州、寧波、青島、長沙、成都、武漢依次位列榜單前十。

前十強中,廣東、江蘇、浙江3省各有2城入圍,其中廣東獨占前三強中的兩席。青島則是唯一上榜前十強的北方城市。

從省份分布看,2022年先進制造業百強市來自全國22個省份。其中,山東上榜城市數量創下新高,達到14城,居各省之首;江蘇、廣東、浙江分別有13個、11個、8個城市入圍,安徽入圍7城,福建、湖南、湖北分別入圍6城。

與去年榜單相比,不少城市實現位次躍升。比如前十強中,蘇州反超廣州升至全國第二位,南京超過杭州晉升第四,長沙連超武漢和成都躋身前八。

值得一提的是,身居百強市第二的蘇州,2021年規上工業總產值達到4.2萬億元,由此超過深圳(4.13萬億元)和上海(3.95萬億元),再度攪動“工業第一城”競爭格局。

不過,在與滬深的強強競逐中,蘇州雖在規模體量上具備優勢,但在規上工業增加值、規上工業利潤總額等更具“含金量”的指標上,仍存在明顯差距。這或將直接影響其未來的增長動力。

從最新數據看,今年前三季度,穩居百強市榜首的深圳,規上工業增加值增速、工業投資增速分別達到6.2%、35.1%,上海分別為14.9%、19.5%,蘇州則僅為2.1%、5.4%。

中國經濟由高速增長轉向高質量發展,其中制造業的高質量發展是最重要的一項內容。

創新則是高質量發展的關鍵所在。

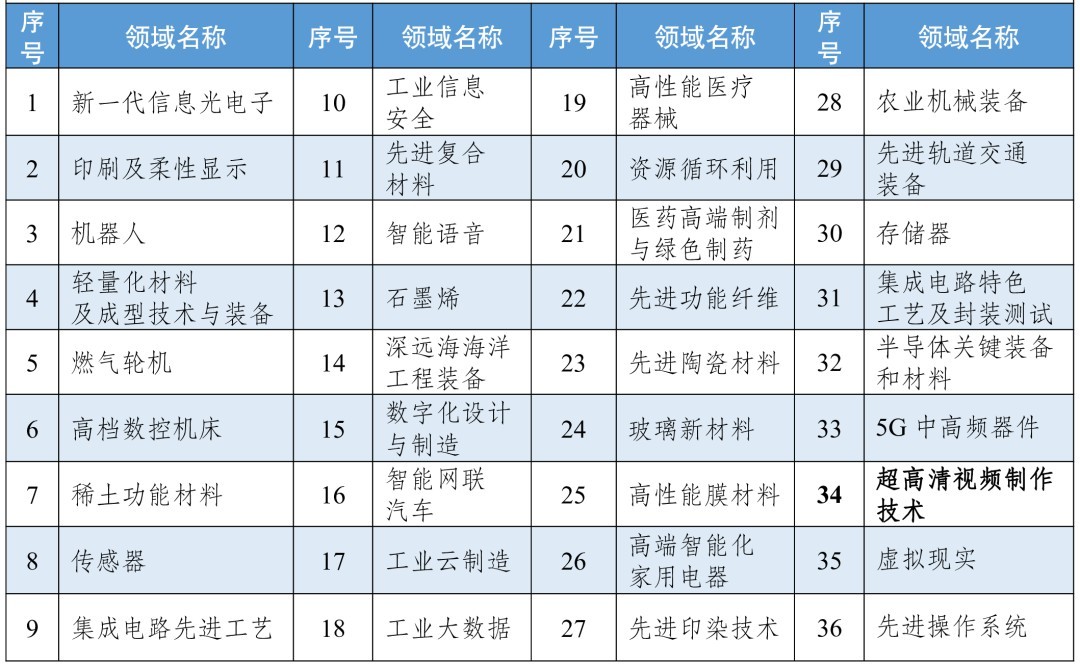

工信部原部長苗圩曾撰文指出,建設制造業創新中心是彌補創新鏈條的斷裂環節,特別是解決從實驗室產品到產業化之間的“死亡之谷”問題的治本之策。

在此背景下,國家制造業創新中心被確定為制造強國五大工程之首,以制造業創新中心為核心節點的國家制造業創新體系加速形成。

國家制造業創新中心重點建設領域 圖片來源:“成都工業和信息化”微信公眾號

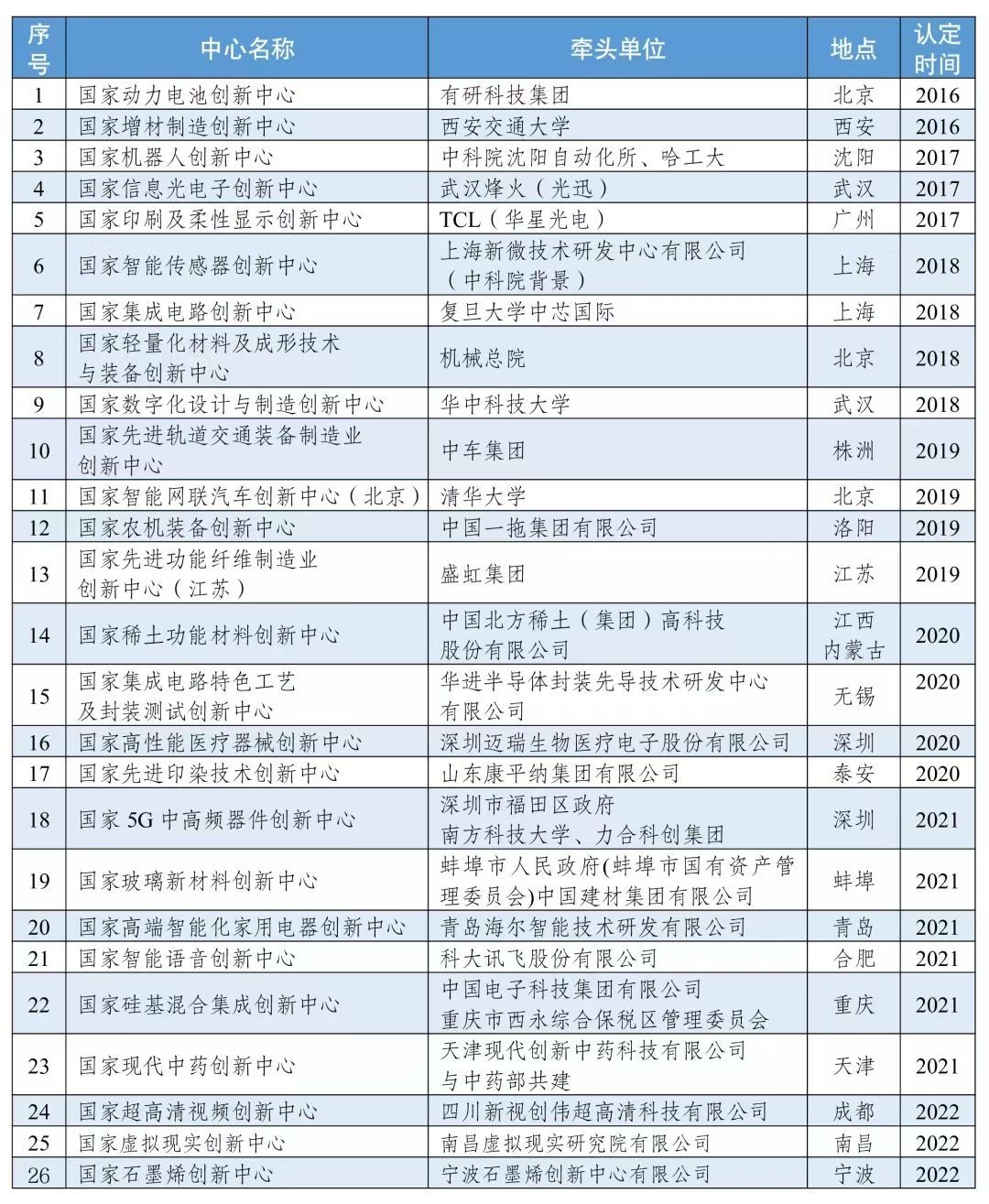

從公開報道看,自2016年首個國家制造業創新中心獲批,到工信部近日最新批復組建石墨烯、虛擬現實、超高清視頻3家國家制造業創新中心,目前獲批總數已達到20余家。按照規劃,到2025年將形成40家左右制造業創新中心,原則上每個行業領域僅布局一家國家制造業創新中心,足見其含金量。

據統計,目前已獲批的國家制造業創新中心分布在全國至少20個城市。其中,北京獲批數量最多,達到3家;上海、深圳、武漢各獲批2家,并列排名第二。

國家制造業創新中心區域分布 圖片來源:“成都工業和信息化”微信公眾號

獲批城市中,省會城市、萬億GDP城市仍占據絕大多數。但也有“例外”。

比如,湖南株洲、河南洛陽、山東泰安、安徽蚌埠等既非省會也不在萬億城市之列的城市,分別在先進軌道交通裝備、農機裝備、先進印染技術等領域獲批國家級創新中心。

而進一步梳理可以發現,這些已獲批的國家制造業創新中心,有近一半都來自我國重點培育的先進制造業集群。

以株洲為例。2019年初,工信部正式批復湖南株洲國家先進軌道交通裝備創新中心,由中車株機、中車株洲所等12家單位聯合組建。

短短一年后,株洲市2020年軌道交通裝備產業集群總產值達到1310億元,成為國內首個突破千億元產值的軌道交通裝備產業集群,產業聚集度全球第一。

2021年3月,株洲市先進軌道交通裝備集群出現在工信部先進制造業集群決賽優勝者公示名單中,成為首批國家先進制造業集群之一。

不難看出,一方面,依托創新中心引導要素資源加速匯聚,從而實現規模效應;另一方面,在集群推進機制下,企業創新可以獲得更好的環境與要素支持。

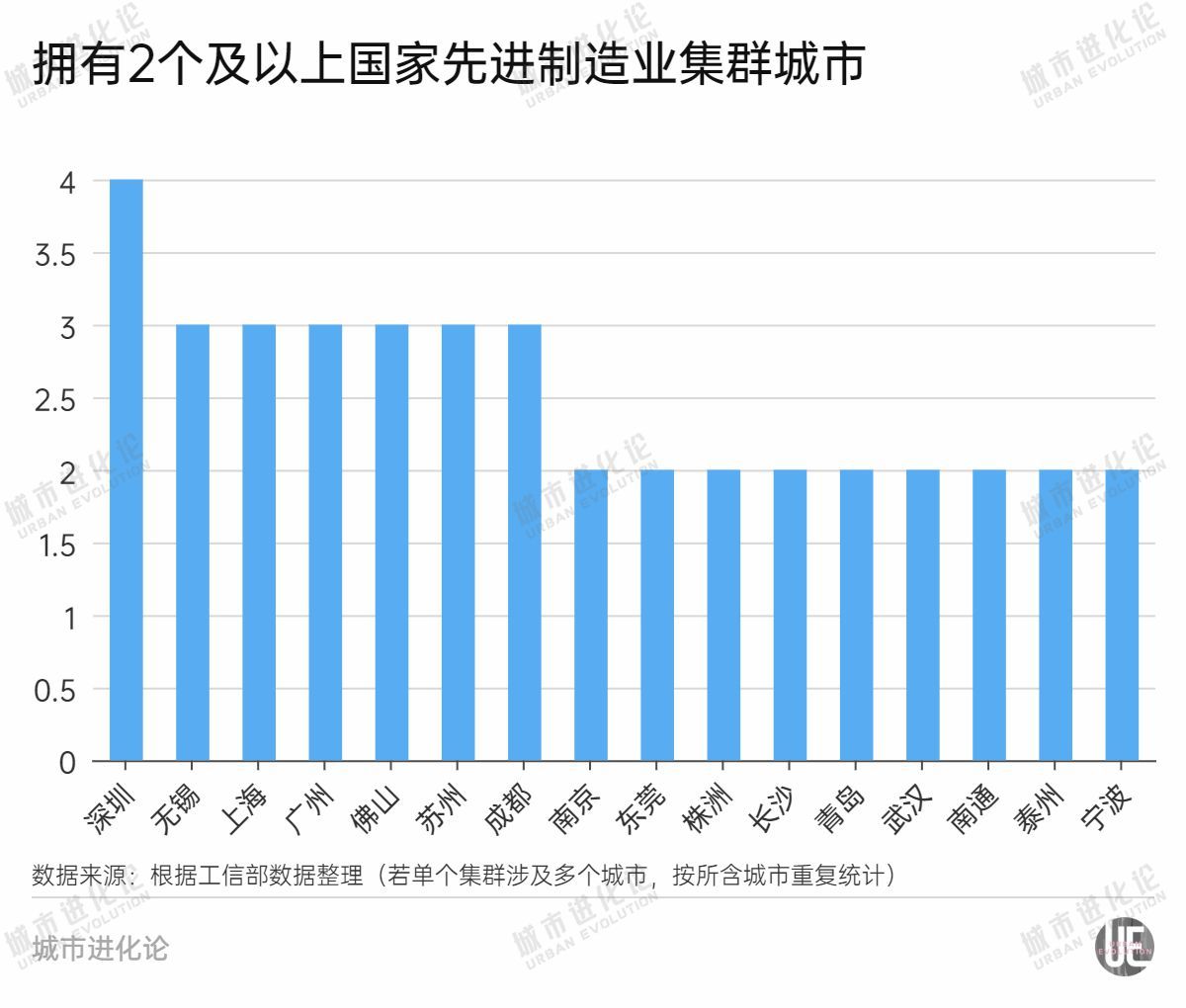

公開數據顯示,自2019年以來,工信部已先后組織開展3輪全國先進制造業集群競賽,共45個先進制造業集群決賽勝出。

圖片來源:根據工信部公開信息整理

分區域來看,江蘇入圍數量最多,達到10個;廣東排名第二,共有7個集群入選;浙江和湖南各有4個,排名第三;緊隨其后是山東、上海和四川,各有3個先進制造業集群(其中“成渝地區電子信息先進制造集群”為四川與重慶共同入選)。具體到城市,深圳拔得頭籌,共有4個先進制造業集群入圍,上海、蘇州、無錫、廣州、佛山及成都則各有3個上榜。其中,成都是唯一的中西部城市。

值得注意的是,“抱團”合作正成為先進制造業集群發展的新趨勢。

在最近公布的第三批共20個優勝者名單中,就有成渝地區電子信息先進制造業集群、“武襄十隨”汽車集群等7個跨城市或跨區域的集群入選,覆蓋粵港澳大灣區、長三角、京津冀、成渝等地區。

隨著工信部等近日正式宣布“啟動創建國家制造業高質量發展試驗區”,各地新一輪競逐已然拉開序幕。

從“創新中心”到“集群”,再到“試驗區”,這場制造強市之爭無疑正朝著更高階邁進。

據不完全統計,寧波、青島、成都、濰坊等地均已明確提出創建國家制造業高質量發展試驗區。

圖片來源:攝圖網_501288169

其中,“制造業單項冠軍第一城”寧波,早在2020年就曾提出“創建國家制造業高質量發展試驗區”的目標。

寧波市經信局公開信息顯示,未來五年,將全面創建全國首批制造業高質量發展試驗區和國家自主創新示范區,努力打造具有世界影響力的全球智造創新之都。

此前,寧波重點打造的三大萬億級產業之一綠色石化,已分別成功獲批1家制造業創新中心(國家石墨烯創新中心)和1家先進制造業集群(寧波市綠色石化集群)。

作為西部首批“中國制造2025”試點示范城市的成都,在其“十四五”制造業高質量發展規劃中明確提出:到2025年,將成功創建國家制造業高質量發展試驗區,發展質效和國際競爭力整體水平進入國內制造強市前列,成為國內先進制造業領軍城市。

11月18日,成都市推進制造強市建設大會召開,按下建設制造強市的“快進鍵”。會場內外,上述目標被再次提及。

省級層面,山東、江蘇、江西等省份也頗為積極——不僅支持省內城市創建國家級試驗區,還同步開展省級試驗區的創建工作。

就在工信部等聯合印發《通知》前不久,山東省委、省政府印發《先進制造業強省行動計劃(2022—2025年)》,明確將鼓勵有條件的地區積極參加國家和省制造業高質量發展試驗區等創建工作。

為此,山東出臺了詳細的“實施方案”,明確“到2025年,創建形成3個以上國家級制造業高質量發展試驗區示范區”的目標。其中,首批遴選了濟南黃河流域制造業高質量發展試驗區、青島“兩化兩業”深度融合發展試驗區等共6個試驗區和示范區。

圖片來源:攝圖網_501613713

值得注意的是,過去十多年間,青島制造業增加值占比連續下滑曾引發外界擔憂。直到2021年這一趨勢才得以扭轉,實現近年來首次提升。同一年,青島獲批組建全國家電行業唯一、也是青島首家制造業創新中心——國家高端智能化家用電器創新中心。

明確獲得省級支持的青島,也給自己定下“爭創首批國家制造業高質量發展試驗區”的目標。

值得注意的是,工信部曾在今年6月回復人大代表關于支持江蘇、江西等地創建國家制造業高質量發展試驗區相關建議時透露,國家制造業高質量發展試驗區創建總體方案正在研究制定中,待試驗區創建工作全面啟動后,將支持當地符合條件的城市按照有關要求積極申報,率先探索和實踐制造業發展新路徑、新模式、新政策、新機制。

眼下,“啟動創建”的政策信號已經釋放,上述“總體方案”或將加速落地。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP