每日經濟新聞 2023-03-17 18:59:51

◎對于企業數字化轉型進展緩慢的原因,Gartner研究副總裁孫志勇認為,業務和IT融合不足是關鍵。規模越大的企業,部門與部門之間的壁壘越高,領導傳統的固有觀念也越強,轉型難度也就越大。

◎孫志勇表示,隨著國家數據局的組建,未來數據交易有望成為新風口,與之相關的數據安全、數據計算等企業,或將迎來發展良機。

每經記者|楊卉 每經編輯|魏官紅

數字經濟熱度空前,政府工作報告指出,“加快傳統產業和中小企業數字化轉型”,“大力發展數字經濟”。在多方推動下,不少企業提出數字化轉型目標,但目前進度不一。

近日,《每日經濟新聞》記者專訪了Gartner研究副總裁孫志勇。通過溝通調研,孫志勇發現,我國只有不到15%的企業實現了數字化轉型目標,業務和IT難以融合是最大的障礙。

此外,對注重經濟效益的傳統企業來說,可為業務助力的人工智能/機器學習、軟件增強、數據分析等技術是關注重點;而ChatGPT、元宇宙等暫未被證明價值的前沿技術,則不是其押寶的方向。

孫志勇指出,生成式AI背后所需的算力特別龐大,很少有企業能負擔得起這樣的成本,他認為,隨著國家數據局的組建,數據交易市場將迸發巨大的機遇。

Gartner研究副總裁孫志勇 圖片來源:受訪者供圖

數字化轉型這個概念并不新鮮。

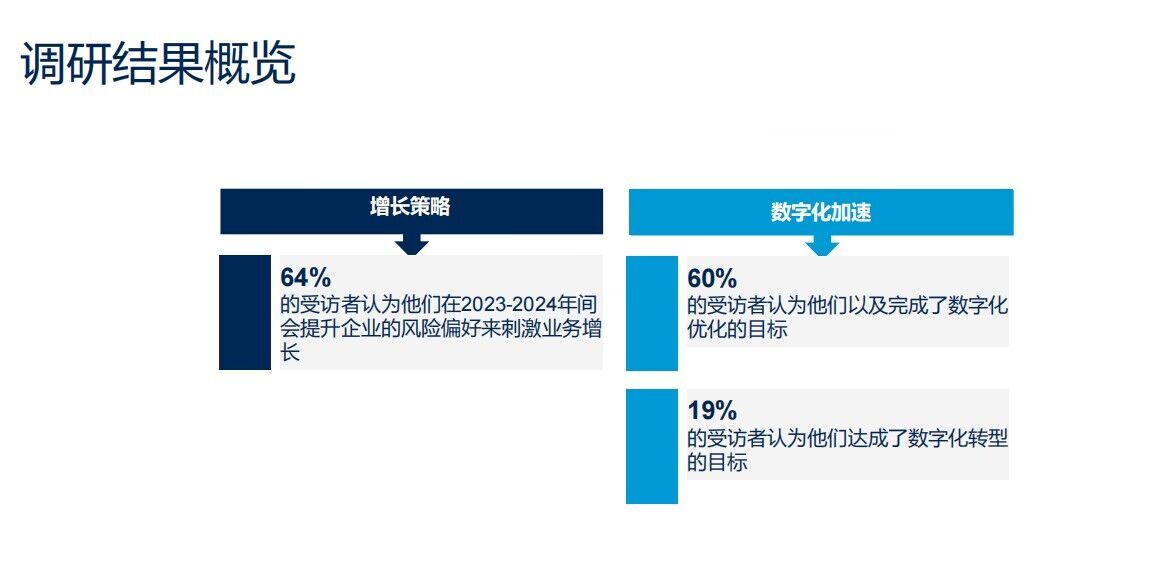

從當前的最新進展來看,根據孫志勇的調研數據,全球范圍內,19%的受訪者認為他們已經達成了數字化轉型的目標,“這個數字,在國內會更低一些,只有不到15%的企業達成了數字化轉型”。從轉型所處階段來看,國內約有60%的企業還處在數字化轉型的深水區;30%的企業在加速期;只有10%左右的企業進入了收獲期。

圖片來源:受訪對象供圖

值得注意的是,轉型和優化在本質上是兩件事。數字化轉型的本質是利用數字化技術實現商業模式的創新與轉型,諸如流程優化,財務系統構建等,則屬于數字化優化的范疇。即便優化已經完成,也不算真正完成了數字化轉型。

至于進展緩慢的原因,孫志勇認為,業務和IT融合不足是關鍵。規模越大的企業,部門與部門之間的壁壘越高,領導傳統的固有觀念也越強,轉型難度也就越大。這些企業基本將數字化轉型和發展IT畫了等號,IT成為了工具和系統,并未對業務轉型帶來實際貢獻。

也有表現突出的行業。具體來看,孫志勇指出,從投資力度上看,數字化轉型中投入最大,效果也最明顯的無疑是金融行業,尤其是銀行類企業。同時,保險、新能源汽車、高端制造業,如半導體、精密元器件等領域的轉型也較為成功。

而對絕大部分完成了數字化優化的企業來說,未來仍需尋找新的驅動增長極。孫志勇告訴《每日經濟新聞》記者,從企業反饋的數據來看,與合作伙伴創新生態系統,各自進入對方市場領域是可以嘗試的方向。

“也有好消息。經歷了三年全球疫情的影響,接近三分之二(64%)的受訪董事會表示,愿意在2023~2024財年中提升數字化轉型的風險偏好來刺激業務增長,這個信號在過去是很少出現的,至少在疫情期間從未有過。”在孫志勇看來,未來1年至3年內,數字化轉型將成為全球范圍內重要的前期推進目標,實現數字化轉型的企業數量也會有明顯提升。

有了目標,下一個流程是探索實現方式。孫志勇表示,從調研結果看,新的一年,擴充產品線來提供新產品/服務;對工作模式、人才策略、外部合作伙伴戰略實施轉型;進入新市場和細分領域,是受訪董事會較為側重的工作方向。

不過,從數字化轉型涉及的技術上看,近期大火的ChatGPT、生成式AI,以及去年“出圈”的元宇宙等相對前沿的技術,都未被受訪董事會看好,這一情況或將延續到2023年至2024財年。孫志勇強調,生成式AI背后所需的算力特別龐大,很少有企業愿意負擔這個成本。

而有轉型需求的企業大多為石油等傳統企業,他們的訴求很簡單:將傳統業務轉成數字化業務。在這些董事會成員看來,選擇技術前需考慮投入產出收益,以及背后的賺錢效應。只有特別成熟、明確可以盈利的技術,才是他們愿意觸碰的方向。

對熱門技術不“感冒”,這些企業還能用哪些技術走向數字化?

根據孫志勇介紹,人工智能/機器學習的呼聲最高。“需要強調的是,GhatGPT也是人工智能,而董事會提到的人工智能,是指可以助其實現智慧生產、流程自動化,維持企業生存和業務增長的技術。”此外,軟件增強、數據分析、云計算等也是董事會關注的重點。

隨著數字化轉型的進一步推進,未來哪些賽道會率先突圍?

在孫志勇看來,一方面,在國資云利好上構建的產業云或行業云有很大機會。另一方面,數據交易市場也有很大空間。基礎設施方面,我國已有上海數據交易所、深圳數據交易所、貴陽大數據交易中心等,數據交易的形式也有很多,如直接銷售脫敏的數據,或提供數據分析,報告等。

孫志勇直言,保守估算,即便只拿出2%的數據來做交易,GDP被刺激的比例也是不敢想象的。此外,隨著國家數據局的組建,未來數據交易有望成為新風口,與之相關的數據安全、數據計算等企業,或將迎來發展良機。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP