每日經濟新聞 2024-04-14 11:11:27

每經編輯|畢陸名

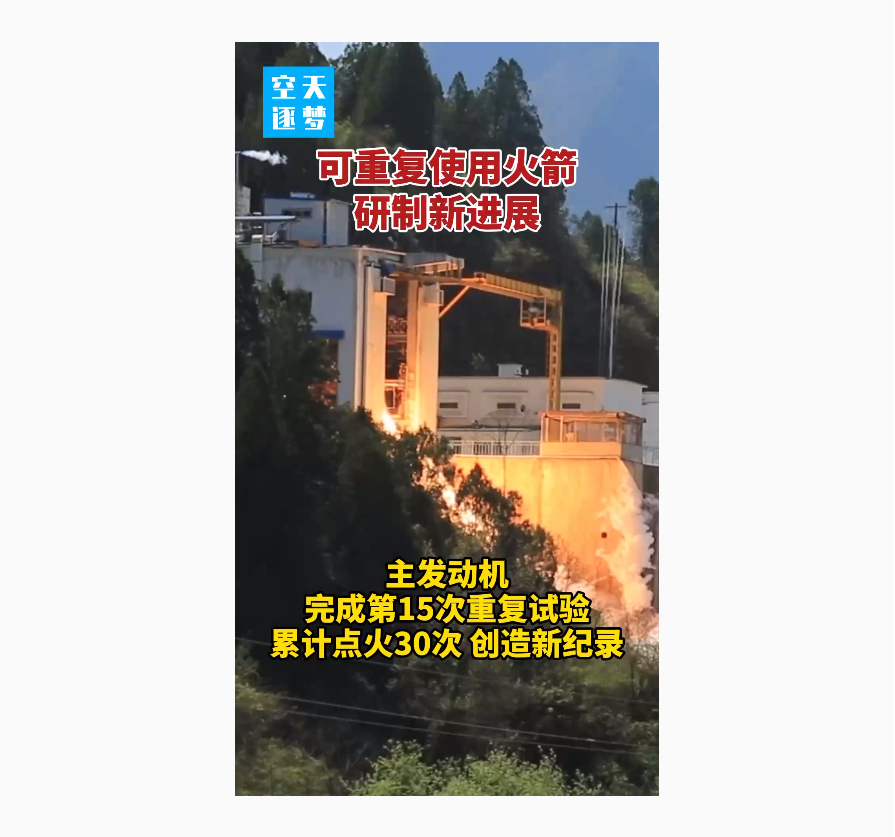

據央視新聞,我國可重復使用火箭研制新進展,主發動機單臺重復試車次數創造新紀錄,該臺發動機累計完成15次重復試驗,30次點火起動,累計試驗時長突破3900秒。

為了能夠實現可重復使用火箭的功能,發動機的研制人員也分別從研發設計、生產制造、試驗試車等方面來作努力,推動我國可重復使用火箭發動機的研制進展。

據央視新聞,記者今天從航天科技集團六院了解到,我國自主研制的130噸級可重復使用液氧煤油發動機近日圓滿完成兩次起動地面點火試驗。至此,該臺發動機累計完成15次重復試驗,30次點火起動,累計試驗時長突破3900秒,重復試驗次數突破我國液體火箭主發動機試驗次數紀錄,為后續我國可重復使用運載火箭首飛奠定了基礎。

發展航天,動力先行。研制可重復使用火箭的前提是率先研制成功可重復使用的發動機。據悉,相比傳統一次性火箭,可重復使用火箭將增加四項關鍵技術:一是“落得準”,二是“接得穩”,三是“用不壞”,四是“修得快”。而這些關鍵技術的突破,可重復使用發動機的研制首當其沖。該型發動機作為后續我國可重復使用運載火箭主動力,具有綜合性能高、拓展能力強、可靠性高等特點。

可重復使用火箭要實現的一個關鍵功能就是火箭把航天器送上太空之后還要能夠返回地球再次使用。這個可重復使用也分為兩個階段,一方面,火箭要在完成送貨任務后落回地球,這中間有一個滑行的過程,快到地面時候再點火。另一方面就是這個火箭回到地面之后還可以通過簡單的修復后,再次執行發射任務。

為了能夠實現可重復使用火箭的功能,發動機的研制人員也分別從研發設計、生產制造、試驗試車等方面來作努力,推動我國可重復使用火箭發動機的研制進展。

據新華社3月12日消息,記者從中國航天科技集團有限公司獲悉,為適應商業航天市場需求,我國正抓緊研制4米級、5米級可重復使用火箭,計劃分別于2025年和2026年首飛。“可重復使用火箭是未來太空探索的重要發展方向之一,它具有低成本、高效率、技術難度大和更加環保等特點。要實現這一目標,需要克服許多技術難題,還需要探索攻關新的材料、結構和控制方法等。研制4米級、5米級可重復使用火箭意味著我們在商業航天發射市場更進了一步。”中國科學院院士、中國航天科技集團研究發展部部長王巍說。

中國商業航天正進入快速發展階段。不久前發布的《中國航天科技活動藍皮書(2023年)》顯示,2023年我國共完成26次商業發射,發射成功率達96%;共研制發射120顆商業衛星,占全年研制發射衛星數量的54%。與此同時,發射、測控設施建設持續推進,海南國際商業航天發射場一號發射工位正式竣工,二號工位正加快推進建設,兩個工位將各具備每年執行16次發射任務的能力。今年,商業航天被寫入政府工作報告,為行業發展注入更多信心。

王巍表示,應充分調動社會優質資源,共享發展機遇,積極服務國家戰略,聯合形成合作共贏的產業生態,加速突破高性價比商業衛星關鍵技術,推出通信、導航、遙感及綜合性商業衛星產品,開發商業市場急需的高性價比火箭發動機,將商業航天培育發展成為新質生產力,推動我國航天事業全面發展。

據中國經濟周刊報道,今年政府工作報告提出,大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力。積極培育新興產業和未來產業。鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢,加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展,積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。

這是商業航天被首次寫入政府工作報告。

實際上,在2023年年底舉行的中央經濟工作會議上,商業航天已經被提及。會議提出:“打造生物制造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業。”

商業航天是有挑戰性和廣泛帶動性的高新技術領域之一,具有高技術、高風險、高效益和長周期的特點。從“戰略性新興產業”到“新增長引擎”,商業航天在我國經濟發展中的定位愈發清晰,重要性也進一步凸顯。

那么,我國發展商業航天有何優勢?

首先是中國工業基礎的優勢。

航天產業是一個大型系統工程,要用到各種各樣的材料和工業技術,所以對一個國家來說,工業品類越齊全,就越利于航天業的發展。

而中國正是一個制造大國,擁有聯合國產業分類中的全部工業門類。不論是材料還是工藝,應有盡有,且具有價格優勢。這是眾多跨國企業來中國建廠的原因,也是中國制造能一次又一次將工業品價格“打下來”的底氣。手機、電動汽車、光伏,類似的情況在很多行業都在發生。植根于如此強大的工業能力,中國的商業航天也能夠發展成為具有全球競爭力的行業。

此外,我國還具備人才優勢。

我國非常重視理工科教育,培養了大量工程師,這些人才進入中國龐大的工業產業鏈條中,將持續為航天業發展助力。

同時,政策利好也在加速釋放。

事實上,中國商業航天一路走來,離不開國家政策的牽引和支持。

早在2015年10月,國家發改委、財政部、國防科工局就聯合印發了《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015年—2025年)》,提出探索國家民用空間基礎設施市場化、商業化發展新機制,支持和引導社會資本參與國家民用空間基礎設施建設和應用開發。

政策利好下,國內一批體制內航天人下海創業,第一批商業航天企業就此誕生。2015年也成為“商業航天元年”。

到了2019年,國防科工局、中央軍委裝備發展部發布《關于促進商業運載火箭規范有序發展的通知》,鼓勵商業運載火箭健康有序發展,以進一步降低進入空間成本,補充和豐富進入太空的途徑。

如今,經過近10年發展,業內普遍認為,商業航天已經走過了“從0到1”的“拓荒”階段,進入拼硬實力的成長階段。

進入新階段,國家和地方政策也在不斷加碼助力,推動商業航天進入新一輪高速發展期。

2024年政府工作報告強調,積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。這是“商業航天”首次寫入政府工作報告。

此前在2023年底召開的中央經濟工作會議上,也提到上述三個產業。會議表示,打造生物制造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業。

目前,北京、上海、海南、安徽等地,紛紛出臺相關政策鼓勵形成商業航天產業集群。以北京為例,這里不僅成立了可重復使用火箭技術創新中心,加速星箭關鍵核心技術攻關,還推動建設火箭大街、衛星小鎮等產業集聚區。

在北京亦莊,以榮華南路為核心,西起地澤路東至宏達中路的一片區域,被稱為北京火箭大街,坐落著中國市場估值最高的幾家民營火箭企業。這里正是中國商業航天蓬勃發展的生動縮影。

“預計未來兩到三年,我國商業航天將迎來爆發式增長。2025年下半年或2026年上半年開始,衛星互聯網星座將迎來高密度組網,與此同時,我國的可復用火箭技術也將迎來突破。”展望未來的發展,藍箭航天火箭研發部總經理、朱雀三號火箭總指揮戴政作出這樣的判斷。

而商業航天的發展,不僅為國家戰略目標服務,也在讓普通人能夠更低成本地享受太空帶來的便利和美好。

每日經濟新聞綜合央視新聞、新華社、中國經濟周刊

封面圖片來源:新華社

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP