每日經濟新聞 2024-07-18 09:47:29

每經編輯|杜宇

超導體因巨大應用潛力備受關注,尋找新型高溫超導體是科學界孜孜以求的目標。

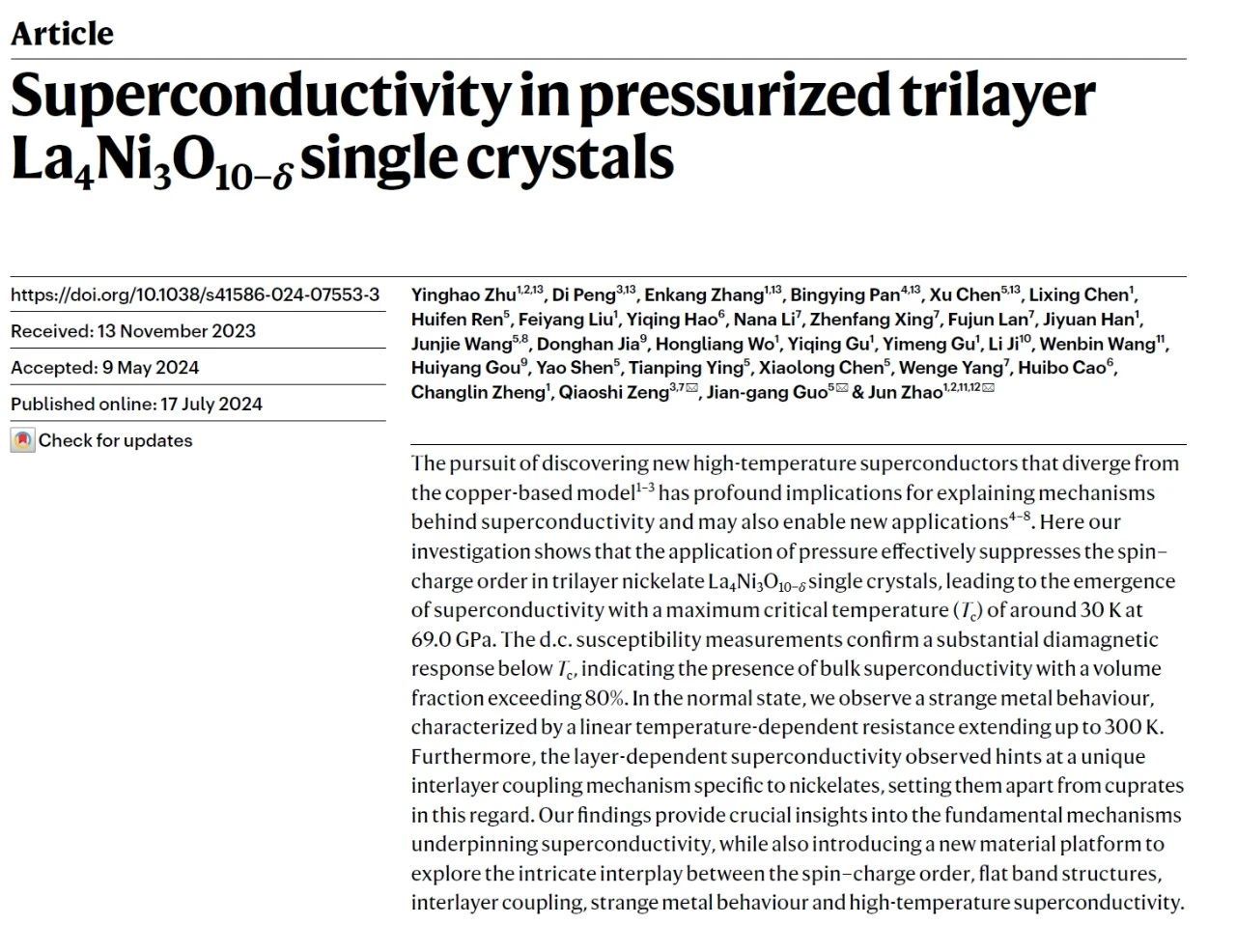

據復旦大學官方微信號7月18日凌晨消息,復旦大學物理學系趙俊教授團隊的研究成果以“Superconductivity in pressurized trilayer La4Ni3O10-δ single crystals”為題發表于最新一期的《自然》(Nature)。

圖片來源:復旦大學官方微信號

趙俊教授團隊利用高壓光學浮區技術成功生長了三層鎳氧化物La4Ni3O10高質量單晶樣品,證實了鎳氧化物中具有壓力誘導的體超導電性 (bulk superconductivity),其超導體積分數達到86%,這意味著又一新型高溫超導體被發現。研究還發現該類材料呈現出奇異金屬和獨特的層間耦合行為,為人們理解高溫超導機理提供了新的視角和平臺。

趙俊(前排左三)課題組成員合影 (圖片來源:復旦大學官方微信號)

超導體指的是在特定轉變溫度之下電阻為零且呈現完全抗磁性的材料,能廣泛應用于電力傳輸和儲能、醫學成像、磁懸浮列車、量子計算等領域,具有重要的科學研究和技術應用價值。迄今為止,已有10位科學家因超導研究獲諾貝爾獎。

1911年,荷蘭物理學家海克·卡末林·昂內斯(Heike Kamerlingh Onnes)在汞(Hg)中首次發現超導現象——當他把汞冷卻到約4 K(“K”為熱力學溫度單位“開爾文”,4 K=-269.15℃)時,汞的電阻突然消失,變為零。此后很長時間,科學家們都認為只有汞、鉛、鋁等常規金屬和簡單合金,在極低溫下才能展現出超導性。

直到1986年,約翰內斯·貝德諾爾茨(Johannes Georg Bednorz)和卡爾·亞歷山大·米勒(Karl Alexander Müller)在鑭鋇銅氧化物(La-Ba-Cu-O)中發現了高溫超導現象,臨界溫度可以高達30 K。后來,包括我國科學家在內的多國科學家將其超導臨界溫度提升至液氮溫區(77 K)直至超過130 K。

高溫超導現象的發現,打破了人們對超導只能存在于極低溫的認知。多年來,世界各國科學家圍繞高溫超導現象進行了各種形式的深入研究,但經過近四十年努力,其形成機理仍是未解之謎。

研究高溫超導的一個重要課題,就是尋找新型高溫超導體。一方面,人們希望從新的角度尋找理解高溫超導機理的線索,另一方面,新的材料體系也可能提供新的應用前景。

鎳元素在元素周期表中緊鄰銅元素,鎳氧化物被認為是實現高溫超導電性的重要候選材料之一。但經過幾十年的研究,人們發現在鎳氧化物中實現超導電性的條件十分苛刻。

2019年,具有無限層NiO2面的Nd0.8Sr0.2NiO2體系被報道具有超導電性,其轉變溫度約為5-15 K。但這類體系超導電性僅能存在于薄膜樣品之中,塊體材料卻無法實現超導。

2023年,中國科學家在具有雙層NiO2面結構的鎳氧化物La3Ni2O7中發現了壓力誘導的高溫超導電性,超導臨界溫度達到80 K,進一步將鎳氧化物的超導轉變溫度提高到了液氮溫區。但這種材料的超導體積分數較低,容易表現出絲狀超導現象(filamentary superconductivity),很難形成體超導電性。因此,尋找新的超導體系,提高超導體積分數,實現體超導電性十分關鍵。

在Nature此次發布的研究成果中,趙俊團隊成功合成了高質量的三層鎳氧化物La4Ni3O10單晶樣品,樣品在低于超導臨界溫度下表現出了零電阻和完全抗磁的邁斯納效應,超導體積分數達到86%,有力證明了鎳氧化物的體超導性質。

“這個超導體積分數與銅氧化物高溫超導體接近,毫無疑問證實了鎳氧化物的體超導電性。”趙俊表示。

趙俊2012年在加州大學伯克利分校博士后工作結束后來到復旦大學物理學系,研究方向專注于高溫超導和量子磁性材料等關聯電子體系的中子散射研究,同時從事大尺度、高質量單晶樣品的生長及其熱力學和輸運性質的測量。

“高溫超導研究的突破大多由實驗、特別是新超導體的發現驅動,至今為止還有很多現有理論無法完全解釋的現象。”趙俊介紹,“鎳氧化物單晶樣品的生長條件十分苛刻,需要在特定的高氧壓的環境中,保持高溫和尖銳的溫度梯度,才能實現單晶樣品的穩定生長。由于成相的氧壓窗口很小,因此容易出現多種成分的鎳氧化物層狀共生的現象,且生長過程中極易出現大量頂點氧位置的缺陷,這可能是鎳氧化物超導含量低的原因。”

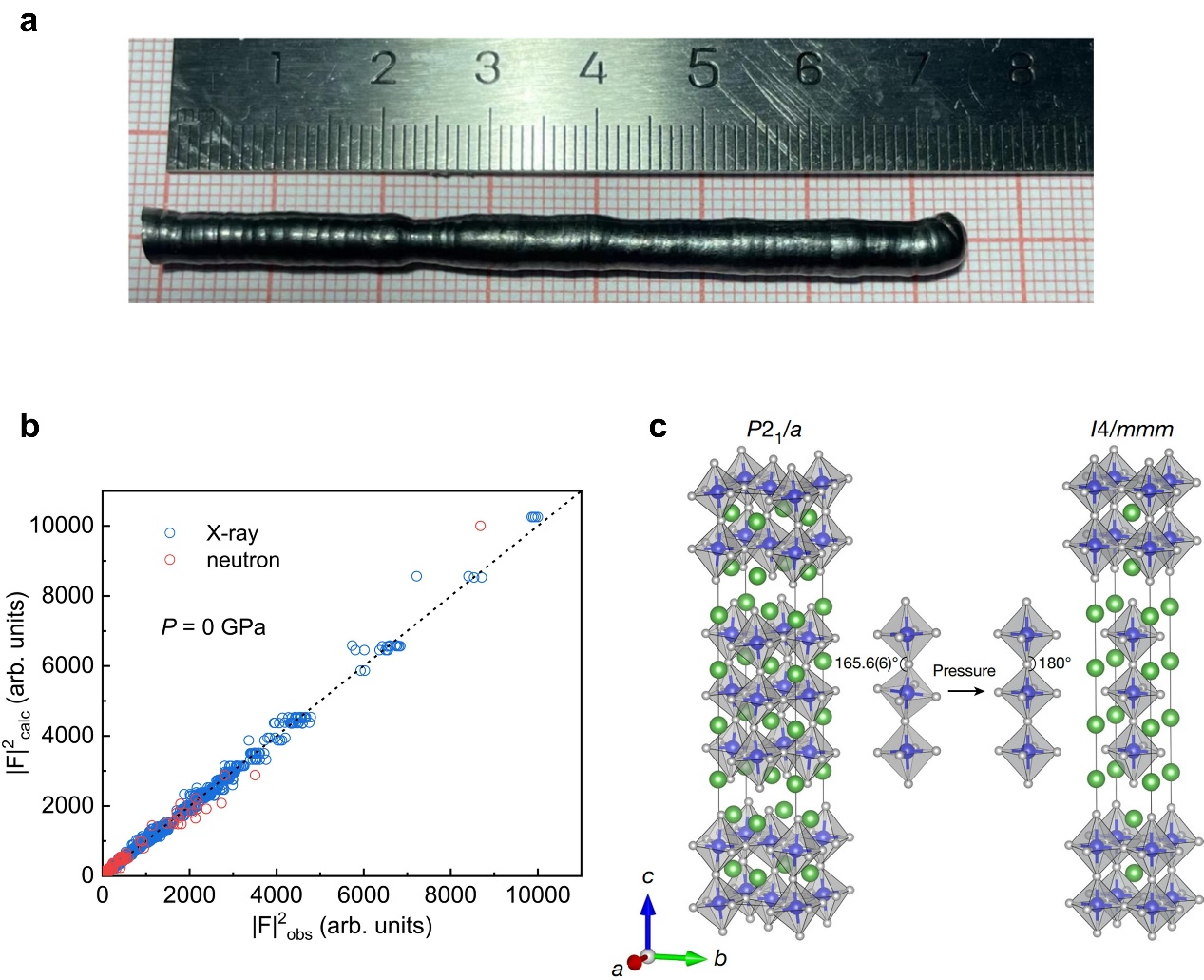

團隊利用高壓光學浮區技術生長了大批樣品,不斷尋找總結規律,中間歷經多次失敗,最終成功的合成了純相三層La4Ni3O10鎳氧化物單晶樣品。進一步,團隊開展了一系列中子衍射和X射線衍射測量,精確測定了材料的晶格結構和氧原子坐標及含量,發現其中幾乎沒有頂點氧缺陷。

(a)La4Ni3O10-δ單晶樣品照片;(b)中子和X-ray單晶衍射數據;(c)壓力下晶格結構的演變

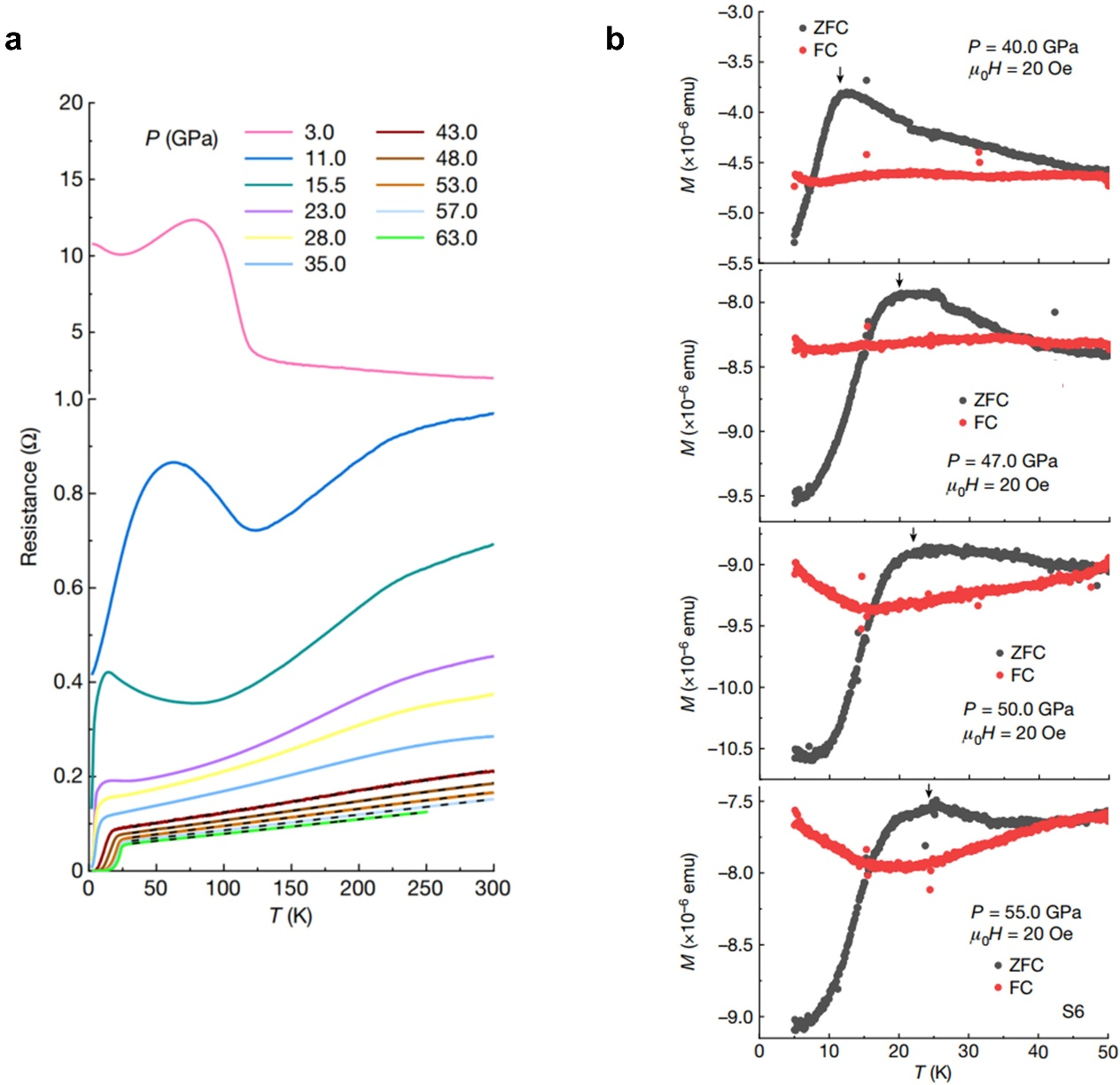

以高質量單晶樣品為基礎,團隊與合作者利用金剛石對頂砧技術,發現了La4Ni3O10壓力誘導的超導零電阻現象,在69 GPa壓力下,超導臨界溫度達到30 K。根據抗磁性數據估算,該單晶樣品的超導體積分數高達86%,證實了鎳氧化物的體超導性質。

La4Ni3O10-δ單晶樣品的電阻和磁化率測量結果 (圖片來源:復旦大學官方微信號)

與無限層和雙層鎳氧化物中NiO2面具有相同的化學環境不同,三層結構形成的獨特的三明治結構讓外層和中間層NiO2面具有不同的化學環境,從而可以在內層和外層NiO2面中產生不同的磁結構、電子關聯強度、電荷濃度,甚至是超導配對的強度,這為超導電性的調控提供了更多可能性,這種結構還為理解層間耦合和電荷轉移在形成高溫超導中的作用提供了一個獨特的平臺。

此外,三層鎳氧化物比無限層和雙層體系有更強的反鐵磁序,這為理解自旋關聯和自旋漲落與鎳氧化物高溫超導機理的關系提供了一個很好的機會,而自旋漲落被廣泛的認為在銅氧化物超導配對中可能起到了關鍵的作用。

這項研究結果還精細刻畫了La4Ni3O10體系在壓力下的超導相圖,闡明了電荷密度波/自旋密度波、超導、奇異金屬行為和晶體結構相變在相圖中的關系。結果表明鎳氧化物超導可能與銅氧化物超導有著不同的層間耦合機制,為鎳氧化物超導電性機理的研究提供了重要見解,并為探索自旋序-電荷序、平帶結構、層間關聯、奇異金屬行為和高溫超導電性之間的復雜相互作用提供了重要的材料平臺。

下一步,趙俊團隊還將繼續聚焦高溫超導領域重大問題,探究不同體系高溫超導體的內在聯系和機理,理解和發現更高性能的高溫超導體。

公開資料顯示,超導概念最早由荷蘭物理學家海克•卡末林•昂內斯在1911年發現。他在用液氦將汞的溫度降到4.15K時,發現汞的電阻降為零,于是把這種現象稱為超導性。后來昂內斯和其他科學家陸續發現其他一些金屬也是超導體。1935年,德國人倫敦兄弟提出了一個超導電性的電動力學理論……2019年德國馬普所的Eremets等人再接再厲,在氫化鑭體系中實現了250K的臨界溫度,但是同時需要極高的壓強。

據了解,目前超導材料的最高臨界溫度已經達到了203K。

超導體是指在極低溫度下,電阻會突然降為零的材料。超導體不僅具有零電阻的特性,而且具有完全抗磁性。超導體電阻轉變為零的溫度,稱為超導臨界溫度。

超導體已經被廣泛地應用于我們的生活、科研和生產等許多方面,如醫院核磁共振成像、大科學裝置和實驗室的各種超導磁體等。尤其是高溫超導體已開始得到應用,如超導電磁感應加熱應用于鋁錠的加工和電網限流器等。

每日經濟新聞綜合復旦大學官方微信號、公開資料

封面圖片來源::視覺中國

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP