每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-04-30 15:47:58

據(jù)了解,不少基金公司在ETF“卷”不動的情況下,紛紛把指增產(chǎn)品作為重點(diǎn)突破方向。但從過往來看,能夠?qū)崿F(xiàn)超額穩(wěn)定性的指增產(chǎn)品占比并不高,如何實(shí)現(xiàn)超額的穩(wěn)定性,或許才是指增破局的關(guān)鍵所在。

每經(jīng)記者|黃小聰 每經(jīng)編輯|趙云

今日(4月30日),公募行業(yè)出現(xiàn)了比較罕見的一幕。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,多達(dá)29只基金同天公告成立——要知道,本月累計成立的基金數(shù)量也才119只。

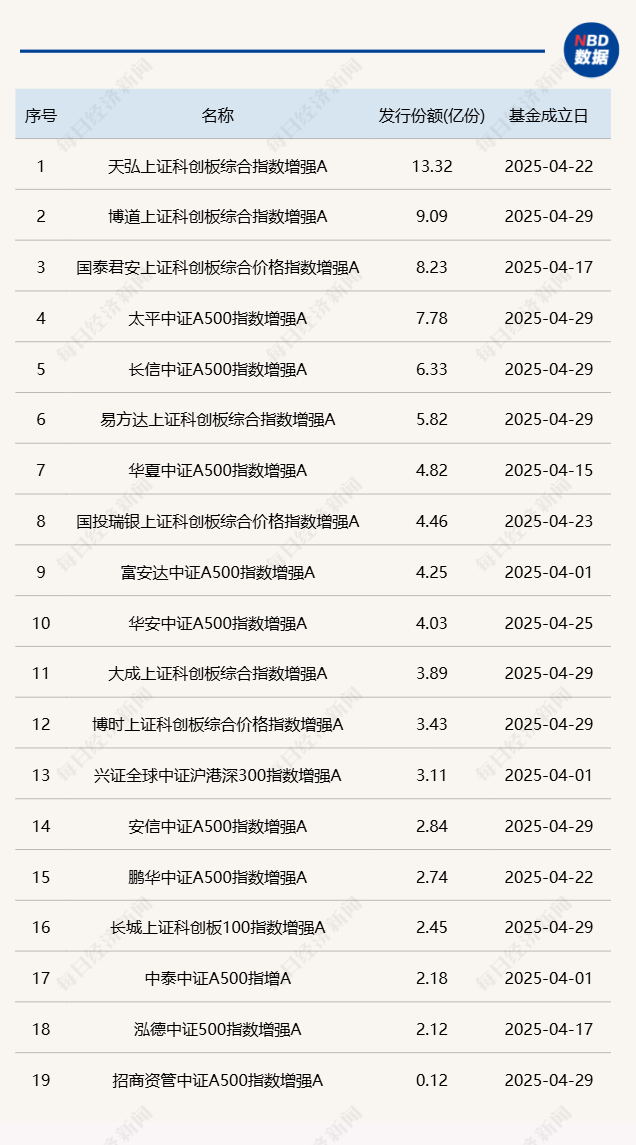

而在這29只基金中,有9只是指數(shù)增強(qiáng)基金;本月以來指數(shù)增強(qiáng)基金新成立達(dá)19只,累計規(guī)模約91億元。

據(jù)了解,不少基金公司在ETF“卷”不動的情況下,紛紛把指增產(chǎn)品作為重點(diǎn)突破方向。但從過往來看,能夠?qū)崿F(xiàn)超額穩(wěn)定性的指增產(chǎn)品占比并不高,如何實(shí)現(xiàn)超額的穩(wěn)定性,或許才是指增破局的關(guān)鍵所在。

最新公告顯示,今日共有29只新基金成立,而據(jù)Wind統(tǒng)計,4月份共有119只新基金成立,也就是說,4月最后一天,新成立的基金數(shù)量就接近本月總量的四分之一。

這29只基金中,竟有多達(dá)9只基金是指數(shù)增強(qiáng)基金。數(shù)據(jù)顯示,本月共19只指數(shù)增強(qiáng)基金成立,累計成立規(guī)模約91億元,其中新發(fā)規(guī)模超過5億元的有6只。

回看今年以來的情況,前4個月累計成立了49只指數(shù)增強(qiáng)基金,累計規(guī)模約255億元。

從3月份開始,這類基金開始加速成立,3月份累計成立了18只指數(shù)增強(qiáng)基金,累計規(guī)模約128億元。

有趣的是,截至今年3月底,全市場指數(shù)增強(qiáng)基金規(guī)模,累計也才2123.5億元。

這些數(shù)據(jù)的變化,提示各家基金公司正紛紛在指數(shù)增強(qiáng)賽道上發(fā)力。

為什么是指數(shù)增強(qiáng)呢?其實(shí),這透露出一種“無奈”。

據(jù)記者了解,ETF賽道的馬太效應(yīng)已經(jīng)越來越明顯,很多基金公司對ETF方面的投入感到吃力。

但指數(shù)投資又是大趨勢,不管是機(jī)構(gòu)投資者還是個人投資者,均有交易和配置需求。因此,如何跟上指數(shù)化的浪潮,是不少中小基金公司面臨的難題。

而指數(shù)增強(qiáng)基金,就相當(dāng)于是在一個四面都是高墻的空間里,一條有望突破的道路。

根據(jù)策略的不同,指數(shù)增強(qiáng)還可以做出一定的差異化。博道基金量化投資總監(jiān)楊夢表示:

“雖然好像聽起來大多數(shù)指數(shù)增強(qiáng)都是用多因子模型這個方法論,但它是一個非常龐大復(fù)雜的系統(tǒng)性工程,過程中的每個環(huán)節(jié)都可以有比較大的差異。就好比主動選股領(lǐng)域,大家常說價值投資的方法論,但具體怎么去實(shí)施它以及最后呈現(xiàn)的結(jié)果,其實(shí)是可以有比較豐富的差異化的。”

正是因?yàn)榭吹搅耸袌鲂枨蠛筒町惢偁幍臋C(jī)會,各家基金公司開始搭團(tuán)隊、布產(chǎn)品、跑策略,有的公司甚至指增團(tuán)隊還沒到位,就讓主動的基金經(jīng)理先把指數(shù)產(chǎn)品管理起來。

除了基金公司紛紛發(fā)力,第三方平臺近期也同樣在指數(shù)增強(qiáng)上進(jìn)行布局,比如螞蟻基金,近日發(fā)布了一站式指數(shù)投資服務(wù)平臺“指數(shù)+”,主要就是聚焦指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品。

雖然賽道熱鬧了起來,不過也需注意,指增產(chǎn)品其實(shí)也并不是什么新鮮事物,在公募行業(yè)也已經(jīng)存在很多年,但過往總規(guī)模一直很難突破3000億元,這也是業(yè)內(nèi)經(jīng)常被拿來調(diào)侃的數(shù)據(jù),似乎是個很難過去的坎。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出:“一是方法論對于投資者來說接受度比較低。我們量化增強(qiáng)出去路演,跟渠道溝通的時候,一講多因子模型,基本上對方迷茫的目光已經(jīng)出來了,這是痛點(diǎn)之一,它不像去推任何一個主動產(chǎn)品,把具體的案例拎出來,曾經(jīng)用這個方法論捕捉到什么大牛股,很容易得到認(rèn)可,走進(jìn)對方的心坎里。”

“第二點(diǎn),確實(shí)我們要檢討自身,這么多年來,公募指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品累積了比較客觀的超額收益,但是在超額穩(wěn)定性上并沒有那么好的呈現(xiàn)。” 該業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步說道。

很直觀的一個數(shù)據(jù)就是,Wind數(shù)據(jù)顯示,2020年至2024年,全市場滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金相比滬深300指數(shù),平均每年多賺4.3%,但能夠連續(xù)5年每年穩(wěn)定跑贏滬深300指數(shù)的指增基金,僅有4成。

因此,如何做到超額的穩(wěn)定性,讓投資者感受到買指數(shù)增強(qiáng),是可以大概率穩(wěn)定地跑贏指數(shù),或許才能真正體現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)基金的生命力。

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。

未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP