每日經濟新聞 2025-07-29 12:53:57

每經記者|林姿辰 每經編輯|何小桃 張益銘

“沉默殺手”肝炎,已經逼近Z世代的“打工人”。

2025年7月28日是第15個“世界肝炎日”,由京東健康和中康科技聯合發(fā)起的《2025科學護肝消費洞察報告》(以下簡稱《報告》)在北京發(fā)布。《報告》顯示,國內肝病患者持續(xù)增長且有年輕化趨勢,以肝病占比最大的非酒精性脂肪肝(NAFLD)為例,2011年至2021年的全人群發(fā)病率增幅超過6%,其中20歲到24歲人群的發(fā)病率增幅超過18%。

“現在乙肝等病毒性肝炎都是可防可治的,最大的問題是大家對肝病的關注度不夠。”北京大學第一醫(yī)院主任醫(yī)師、中華醫(yī)學會感染病學分會第十一屆主任委員王貴強表示,目前中國約有7500萬乙肝患者,但接受治療的人群規(guī)模只有幾百萬,“遠遠達不到預期”。

近7成受訪者認為需要護肝

只有不到35%的人會定期檢查

根據世界衛(wèi)生組織(WHO)官網,甲型、乙型、丙型、丁型和戊型五種肝炎病毒都可以感染人類并引發(fā)肝炎。其中,乙型和丙型肝炎病毒可能導致慢性肝炎,進而引發(fā)肝硬化甚至肝癌。

據王貴強引用的2020年全國流調數據,中國乙肝發(fā)病率已從上世紀90年代的9.75%降至5.86%,成功摘掉了“乙肝大國”的帽子。然而,國內30歲以上人群的乙肝感染率仍然較高,存量患者規(guī)模龐大,目前中國約有7500萬乙肝患者,但接受治療的人群規(guī)模只有幾百萬。

記者注意到,“后知后覺”是肝炎防治的全球通病。世衛(wèi)組織公開數據顯示,全球每天有近3000人死于乙肝和丙肝,但近90%的病毒性肝炎患者并不知道自己患有這種疾病。《報告》也顯示,接受調研的3864人中,超過67%的人認為自己需要護肝,但只有不到35%的人會定期檢查肝臟健康,不到6%的人群會服用護肝藥。

王貴強解釋稱,肝臟沒有痛覺神經,即使損失10%~20%的正常肝組織,人體也感覺不到任何不適。因此,許多患者直到出現肝硬化、肝腹水甚至肝癌晚期才被發(fā)現。

但是,肝炎的“病后治療”非常危險。首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院肝病中心主任醫(yī)師閆杰表示,患者一旦發(fā)展到肝硬化或肝癌,病情就已進入終末期,“到了肝硬化基本上不可逆轉,不做肝移植,肝硬化就會一直存在;肝硬化患者得到有效的治療,五年生存率僅為50%左右,很多肝癌患者在半年內就會失去生命”。

王貴強認為,很多慢性肝炎病人不去檢查,失去了很好的治療機會,未來業(yè)內應該筑牢“早發(fā)現、早診斷、早治療”的防線,加強病毒性肝炎在社區(qū)層面的管理,完善個體化的規(guī)范治療。

“有些發(fā)現自己攜帶乙肝病毒的患者,觀念還停留在10年前,認為攜帶狀態(tài)不需要治療,但我們呼吁所有肝炎病人到正規(guī)的醫(yī)院進行規(guī)范性的治療。”王貴強說。

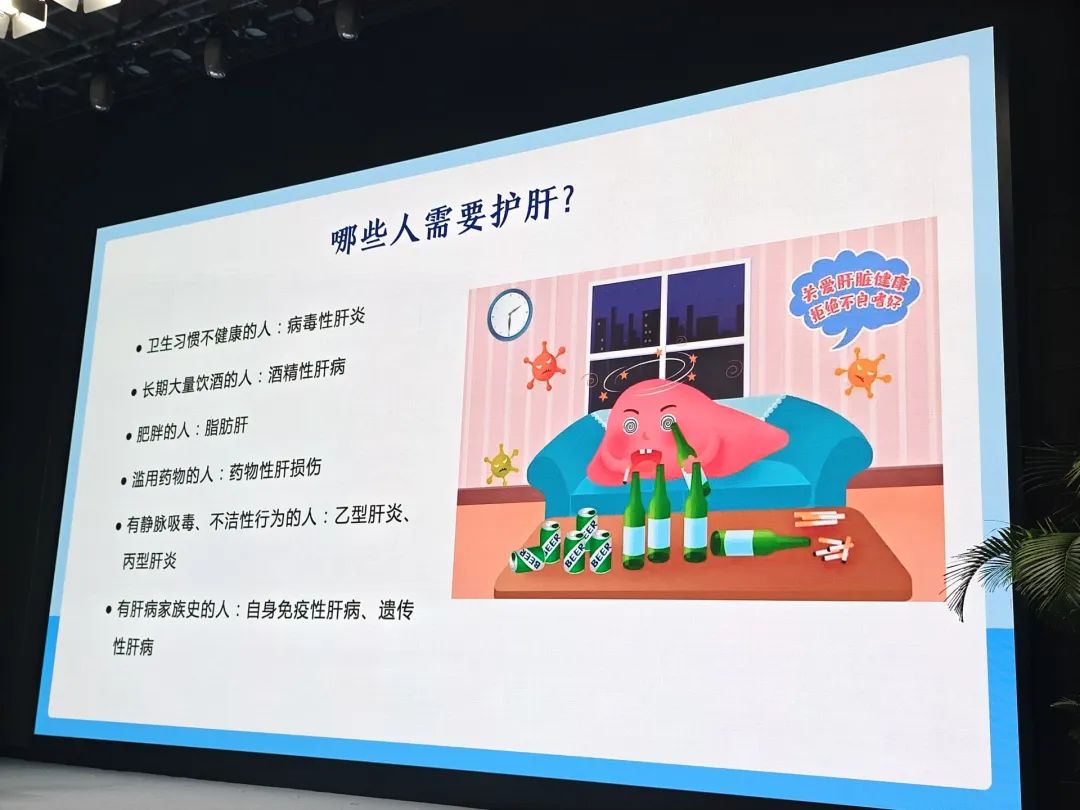

需要護肝的重點人群 ?圖片來源:每經記者 林姿辰 攝

需要護肝的重點人群 ?圖片來源:每經記者 林姿辰 攝

根據《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》,乙肝的治療包括抗病毒治療、干擾素α治療、特殊人群抗病毒治療三種,相關藥物眾多,包括富馬酸替諾福韋酯、恩替卡韋、丙酚替諾福韋、艾米替諾福韋等。

但與發(fā)達國家相比,國內乙肝患者診療率、治療率仍有較大差距。根據東海證券2024年的一份研報,目前國內乙肝病毒感染者的診斷率和治療率分別為24%和15%,與WHO提出的“至2030年肝炎病毒診斷率和治療率分別達到90%和80%”相差甚遠。

根據《報告》,京東健康平臺肝病用藥人均年花費超過1800元,客單價超過260元,復購率超過50%,隨著公眾認知度提高,未來肝炎藥物市場或將爆發(fā)。去年,中國肝病用藥(指保肝護肝、肝病治療的藥品)市場銷售額達到348億元,預計2029年將突破400億元。

值得一提的是,院內市場并非增長最快的渠道。數據顯示,2024年,肝病用藥在等級醫(yī)院銷售額的同比增長率最低,為-0.2%,在B2C電商的最高增速為7%,京東健康自營品類成交同比增速為14%。

另外,護肝藥全渠道OTC(非處方藥)銷售額快速增長,B2C(企業(yè)通過互聯網直接向消費者銷售產品和服務)電商平臺成為集采后Rx(處方藥)護肝藥處方外流的主要承接渠道。

圖片來源:《2025科學護肝消費洞察報告》

圖片來源:《2025科學護肝消費洞察報告》

而且,京東健康提供的數據展示了線上購藥的用戶畫像:根據護肝用藥需求,可分為肝病患者、養(yǎng)肝先鋒、解酒達人、熬夜常客、慢病守護五大核心人群,其中肝病患者占比35%,男性偏多,多為小鎮(zhèn)中老年,多因脂肪肝、慢性肝炎而用藥,但用藥依從性較低,重視不足、認知偏差;養(yǎng)肝先鋒占比22.6%,女性偏多,以高線年輕女性為主,其主要動機是改善皮膚暗沉、調理亞健康狀態(tài)。

記者|林姿辰

編輯|何小桃?張益銘 杜波

校對|金冥羽

|每日經濟新聞 ?nbdnews? 原創(chuàng)文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP